Roma Contra el Norte: La Conquista Imposible de Hispania

A finales del siglo I a.C., Roma dominaba el mundo conocido. Sin embargo, en el norte de Hispania, un bastión de pueblos indómitos —cántabros y astures— se aferraba a su libertad en las montañas. Protegidos por la formidable muralla natural de la Cordillera Cantábrica, desafiaban el poder del mismísimo emperador Augusto, quien había prometido paz a un imperio agotado por las guerras civiles. Lo que siguió, entre el 29 y el 19 a.C., no fue una campaña de batallas campales, sino una década de guerra sucia y desgaste. Las legiones, invencibles en llano, se vieron engullidas por un terreno infernal y una guerrilla implacable que conocía cada desfiladero. Augusto tuvo que adaptar su maquinaria bélica para someter a un enemigo que prefería el suicidio a la esclavitud. Esta es la crónica de la conquista final de Hispania: el brutal y sangriento epílogo que cimentó la Pax Romana sobre las cenizas de los últimos pueblos libres.

ROMA

En los anales de la expansión romana, pocas campañas militares revelan con tanta crudeza la colisión entre la metódica maquinaria imperial y el espíritu indomable de la resistencia como la prolongada y sangrienta guerra por someter a los últimos pueblos libres de Hispania. Durante casi doscientos años, desde que los primeros legionarios desembarcaron en Emporion, Roma había extendido sus tentáculos por la península ibérica. Había asimilado, pactado o aplastado a íberos, celtíberos y lusitanos en una sucesión de conflictos que habían forjado leyendas como las de Viriato o la numantina. El Mediterráneo era su lago; el valle del Ebro, su granero; y las minas del sur, una fuente inagotable de riqueza que había financiado las ambiciones de incontables generales. Sin embargo, al norte, tras la imponente y a menudo brumosa barrera de la Cordillera Cantábrica, un mosaico de pueblos feroces —los cántabros y sus vecinos, los astures— se aferraba a su libertad con una determinación que no solo exasperaba, sino que humillaba al poder más grande del mundo conocido.

Esta no era una guerra convencional. No se luchaba por la gloria fácil de conquistar grandes y opulentas ciudades, ni por someter a reinos organizados. Era una lucha primordial contra el propio paisaje: una guerra de emboscadas mortales en desfiladeros boscosos, de asedios a castros colgados en cimas imposibles, y de una resistencia que se medía hasta la última gota de sangre. Este conflicto pondría a prueba no solo la legendaria disciplina y capacidad de adaptación de las legiones, sino también la paciencia y la voluntad de Cayo Octavio, pronto César Augusto, el hombre que había puesto fin a un siglo de guerras civiles y que ahora veía cómo un rincón olvidado de su vasto imperio se negaba a doblegarse. Las Guerras Cántabras, libradas con su máxima intensidad entre el 29 y el 19 a.C., no fueron una simple operación de limpieza; fueron el brutal bautismo de fuego del Principado. Fueron una década de conflicto que demostró que la Pax Romana, ese gran eslogan de la nueva era, a menudo se imponía con la espada y el fuego, y que el precio de la unificación imperial era terriblemente alto. Esta es la crónica de esa conquista imposible, una historia de águilas y lobos, de legiones y guerrillas, en el corazón indómito de la Hispania prerromana.

Hispania antes de Augusto: Una Conquista Inacabada de Doscientos Años

Para comprender la obsesión casi personal de Augusto con el norte de Hispania, es crucial retroceder y analizar el complejo tapiz que era la península ibérica a mediados del siglo I a.C. Doscientos años de presencia romana, iniciada en el 218 a.C. como un frente más en su lucha a vida o muerte contra Cartago, habían creado una profunda fractura cultural, económica y política. La Hispania Citerior (la costa mediterránea y el valle del Ebro) y la Hispania Ulterior (el valle del Guadalquivir y el sur) eran un reflejo cada vez más fiel de la propia Italia. Ciudades como Tarraco, la capital provincial, Carthago Nova, con sus riquezas minerales, o la patricia Corduba, cuna de Séneca, eran vibrantes centros de comercio y cultura latina. Sus élites locales, descendientes de colonos itálicos o de aristócratas indígenas colaboracionistas, hablaban latín, ostentaban la ciudadanía romana, construían foros y templos, y participaban activamente en una administración que les reportaba enormes beneficios. La "romanización" era aquí una realidad palpable, un proceso de aculturación y simbiosis que había demostrado ser inmensamente exitoso.

Sin embargo, este barniz de civilización se agrietaba y desaparecía a medida que uno se alejaba de las costas y se adentraba en la Meseta Central. Esta era la Celtiberia, una tierra de guerreros cuya resistencia había costado a Roma décadas de guerra y ríos de sangre. Episodios como los asedios de Numancia (133 a.C.) o el levantamiento de Sertorio (80-72 a.C.) habían dejado una cicatriz indeleble en la memoria colectiva romana. Eran un recordatorio constante de que pacificar Hispania era una tarea ardua, costosa y a menudo ingrata. Aunque sometidos, estos pueblos del interior mantenían viva su identidad y su espíritu combativo, siempre prestos a la revuelta si la presión de Roma se volvía insoportable.

El verdadero punto ciego del mapa, la terra incognita para la administración romana, era la franja septentrional. La Cordillera Cantábrica, una formidable muralla natural de picos escarpados, valles profundos y bosques impenetrables, era el hogar de una confederación de pueblos cuya ferocidad era legendaria. Los cántabros ocupaban el territorio de la actual Cantabria, el norte de Palencia y Burgos, y el este de Asturias. Al oeste, habitaban los astures, divididos en transmontanos (los de la actual Asturias) y cismontanos (los de León). Junto a ellos, galaicos y vascones completaban un mosaico de pueblos que compartían una cultura castreña y una economía basada en la ganadería, una agricultura de subsistencia y, de manera crucial para entender el conflicto, en el saqueo. Sus razzias periódicas sobre los pueblos más prósperos y romanizados de la Meseta (vacceos, turmogos) eran una fuente constante de inestabilidad y una humillación para la autoridad romana, que era incapaz de proteger a sus súbditos.

Desde la perspectiva del nuevo orden que Augusto pretendía instaurar, esta situación era intolerable por un cúmulo de razones estratégicas:

Prestigio y Propaganda (Auctoritas): Augusto había cimentado su poder sobre la promesa de restaurar la paz y el orden tras un siglo de caos. La Pax Augusta era la piedra angular de su propaganda. No podía permitir que una "frontera interior", una herida abierta dentro de una provincia teóricamente pacificada, siguiera siendo un foco de violencia. La existencia de pueblos libres y belicosos que no reconocían su autoridad era una afrenta directa a su maiestas y una mancha en su currículum de pacificador universal.

Riqueza Mineral: Las montañas del norte eran legendariamente ricas en recursos minerales. Los informes sobre la existencia de ingentes yacimientos de oro en las tierras de los astures, así como de hierro de alta calidad, eran un incentivo irresistible. El tesoro imperial, exhausto tras las guerras civiles, necesitaba desesperadamente nuevas fuentes de ingresos para financiar un ejército profesional de 28 legiones, un ambicioso programa de obras públicas en Roma y las donaciones a la plebe. Dejar esa riqueza en manos de tribus hostiles era un lujo que el pragmático Augusto no se podía permitir.

Estrategia Militar y Administrativa: Augusto estaba inmerso en una profunda reforma del ejército. Necesitaba licenciar a decenas de miles de veteranos y asentarles en colonias. Para ello, requería tierras pacificadas y seguras. La presencia de un foco de resistencia en el norte obligaba a mantener un número desproporcionado de legiones en Hispania (casi un tercio del total del ejército imperial en algunos momentos), recursos militares que eran vitales en fronteras mucho más calientes y estratégicas, como la del Rin contra los germanos o la del Danubio. Sellar definitivamente la conquista de la península permitiría liberar esas tropas, optimizar la defensa del Imperio y completar la reorganización administrativa de Hispania.

Por tanto, para Augusto, la guerra no era una opción, sino una necesidad política, económica y militar. El destino de los últimos pueblos libres de Hispania estaba sellado. La única pregunta era cuándo y cómo caería sobre ellos todo el peso del poder de Roma.

El Inicio de la Campaña (29 a.C.): El Emperador en el Campo de Batalla

La decisión estaba tomada. Tras celebrar en Roma, en el 29 a.C., un espectacular triple triunfo por sus victorias en Iliria, Actium y Egipto, consolidando su imagen de líder invencible, Octavio centró su atención en el problema hispánico. Para subrayar la importancia capital de la empresa y legitimar su papel como comandante supremo (imperator), decidió un gesto de enorme calado político y militar: dirigiría personalmente las operaciones. Su presencia en el frente no solo galvanizaría a las tropas y acallaría a posibles críticos en el Senado, sino que enviaría un mensaje inequívoco a cántabros y astures: no se enfrentarían a un simple legado provincial, sino al dueño del mundo romano.

En el año 26 a.C., Augusto llegó a Hispania y estableció su cuartel general en Segisama (actual Sasamón, Burgos), una ubicación estratégica en la frontera sur del territorio cántabro. La fuerza que concentró allí era abrumadora, una de las mayores concentraciones de tropas del Imperio. Las fuentes hablan de entre siete y ocho legiones, lo que suponía una fuerza de choque de cerca de 40.000 legionarios, a los que se sumaban unos 40.000 efectivos de tropas auxiliares (caballería, infantería ligera, honderos, arqueros) y personal de apoyo. Legiones veteranas, curtidas en las batallas más decisivas de las guerras civiles, como la I Augusta, II Augusta, IV Macedonica, V Alaudae (famosa por su audacia), VI Victrix, IX Hispana y X Gemina, formaban el núcleo de este imponente ejército. Era una fuerza diseñada para aplastar reinos, no para perseguir montañeses.

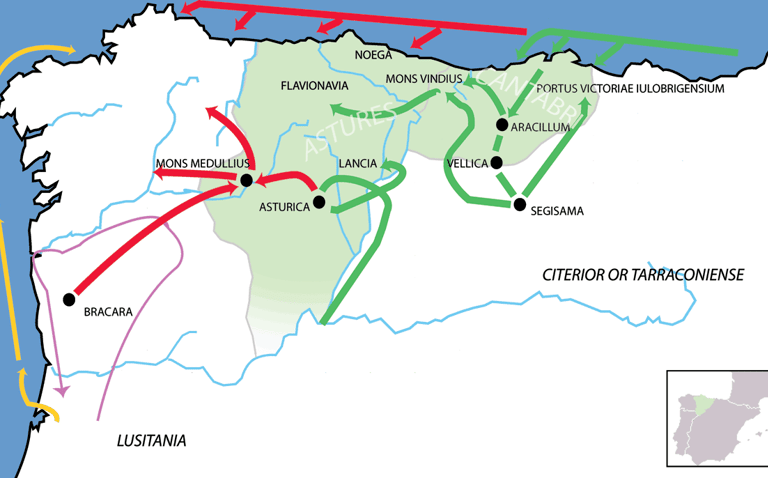

El plan inicial de Augusto era una obra maestra de la estrategia militar romana clásica, basada en una ofensiva masiva, rápida y coordinada. Se trataba de una gigantesca maniobra envolvente destinada a estrangular la resistencia cántabra en una sola campaña:

Una columna, bajo el mando de Tito Carisio, legado de la Lusitania, atacaría desde el sur, avanzando hacia el territorio de los astures para fijar sus fuerzas e impedir que ayudaran a los cántabros.

Otra columna, probablemente la más potente, bajo el mando directo de Augusto (y de sus legados), atacaría frontalmente desde la Meseta, penetrando en el corazón de Cantabria desde su base en Segisama.

Una tercera columna avanzaría desde el este, probablemente desde tierras vasconas, para cerrar el cerco por ese flanco.

Mientras tanto, la flota, la Classis Aquitanica, operaría en el Mar Cantábrico. Su misión era doble: establecer un bloqueo naval para impedir la llegada de refuerzos o la huida por mar, y realizar desembarcos en puntos estratégicos de la costa para abrir nuevos frentes en la retaguardia enemiga.

El objetivo era claro: forzar a los cántabros a una o varias batallas campales, donde la superioridad romana en disciplina, armamento pesado y organización sería decisiva. Sin embargo, este plan, tan impecable sobre el mapa estratégico, pronto se estrelló contra la cruda y brutal realidad del terreno y las tácticas asimétricas del enemigo.

La Guerra de Guerrillas y el Terreno: El Infierno Verde Cantábrico

Las legiones romanas eran una máquina de guerra casi perfecta en las llanuras. Su avance era inexorable, su capacidad de fortificación legendaria y su poder de choque en formación cerrada, inigualable. Pero las montañas de Cantabria no eran las llanuras de Farsalia o Filipos. Aquí, el principal general del enemigo era el propio paisaje, y sus mejores armas eran la emboscada y la sorpresa.

Los romanos se encontraron atrapados en un laberinto de valles angostos, pendientes pronunciadas cubiertas de bosques de robles y hayas tan densos que apenas dejaban pasar la luz del sol, y ríos caudalosos que en invierno se convertían en torrentes infranqueables. El clima, frío, húmedo y neblinoso, era otro enemigo invisible que minaba la salud y la moral de unos soldados mayoritariamente acostumbrados al sol del Mediterráneo. En este "infierno verde", la formación cerrada de la legión era inútil. Las columnas se veían obligadas a marchar en largas y vulnerables filas por senderos de montaña donde apenas cabían dos hombres en paralelo.

Los guerreros cántabros, descritos por las fuentes como ágiles y endurecidos, conocían cada desfiladero, cada cueva y cada atajo. Su armamento era ligero y adaptado al terreno: un escudo redondo y pequeño (caetra), varias jabalinas (soliferreum), una espada corta de doble filo similar a la gladius pero a menudo con forma de hoja ancha (falcata en otras zonas de la península), y el temible hacha de doble filo (bipennis). No buscaban el choque frontal. Su táctica era la guerra de guerrillas en su forma más pura:

Emboscadas: Se ocultaban en las alturas de los desfiladeros y esperaban a que la columna romana estuviera completamente dentro de la trampa. Entonces, desde arriba, desencadenaban una lluvia mortal de proyectiles: rocas, troncos y miles de jabalinas. El objetivo era causar el máximo caos y desorganización.

Ataques relámpago: Tras la andanada inicial, los guerreros bajaban aullando de las laderas para rematar a los heridos y despojarlos de sus armas y estandartes, desapareciendo de nuevo en la espesura del bosque antes de que los centuriones pudieran organizar una defensa coherente.

Hostigamiento a la logística: Las caravanas de suministros, que seguían al ejército principal, eran el objetivo predilecto. Un ataque exitoso no solo privaba a las legiones de alimentos y material, sino que también sembraba el pánico y obligaba a destinar valiosas tropas a tareas de escolta.

Esta estrategia de "golpea y huye" resultó devastadora para la moral romana. Cada jornada de marcha era una pesadilla de tensión y miedo. Augusto, que según las fuentes enfermó gravemente durante la campaña (probablemente por una combinación de estrés, frustración y las duras condiciones), se dio cuenta de que su gran ofensiva había fracasado. La guerra relámpago que había planeado se estaba convirtiendo en una lenta, sangrienta y humillante guerra de desgaste. El emperador, dueño del mundo, era incapaz de someter a un enemigo que se negaba a luchar según sus reglas. La conquista exigiría un cambio radical de estrategia, uno mucho más brutal y metódico.

Archaeological excavations of the Castro de la Loma in Santibáñez de la Peña (Palencia, Castile and León). Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Map of the Roman conquest of the northern territiories of Spain inhabited by the Cantabri and the Astures. Based on classical sources (Florus, Orosius). Ravenloft~commonswiki. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.Creative Commons Attribution 2.5 Generic license.

La Maquinaria de Guerra Romana se Adapta: Asedios, Carreteras y Tierra Quemada

Ante el fracaso de la estrategia convencional, los generales romanos, bajo la supervisión de un Augusto frustrado, cambiaron radicalmente de enfoque. Si el enemigo no iba a bajar de las montañas para luchar, ellos subirían a sus refugios y los aniquilarían allí. La guerra se transformó en una metódica y brutal campaña de asedio, contrainsurgencia y terror. El objetivo ya no era solo derrotar a los guerreros, sino destruir su sociedad, arrasar sus hogares y quebrar su voluntad de resistir.

1. La Red de Campamentos y la Logística: La primera medida fue asegurar el terreno. Los ingenieros militares comenzaron a construir una vasta red de campamentos fortificados (castra), tanto temporales (castra aestiva) como permanentes (castra stativa). Lugares como Herrera de Pisuerga se convirtieron en bases logísticas clave. Estos campamentos no solo ofrecían una defensa segura contra los ataques nocturnos, sino que servían como puntos de partida para las operaciones de castigo. Se construyeron calzadas militares para conectar estos campamentos, permitiendo el movimiento rápido de tropas y suministros y negando al enemigo la ventaja de la movilidad. La guerra se convirtió también en una guerra de construcción.

2. El Asalto a los Castros: El foco de las operaciones se trasladó a los castros. El asalto a estas ciudadelas fortificadas era una empresa de una complejidad formidable. Los ingenieros romanos desplegaron todo su arsenal de poliorcética (arte del asedio), adaptándolo a la orografía montañosa:

Obras de cerco (circumvallatio): Se rodeaban los castros con líneas de fortificación (fosos, murallas, torres de vigilancia) para impedir la huida o la llegada de auxilio.

Rampas de asalto (agger): Se construían enormes rampas de tierra y madera para alcanzar la altura de las murallas enemigas.

Artillería y torres de asedio: Se utilizaban catapultas (onager), ballestas pesadas (scorpio) y balistas para bombardear las defensas y despejar las murallas antes del asalto de la infantería, que a menudo avanzaba protegida por torres de asedio móviles (turris ambulatoria).

La toma de castros como Bergida o la ciudad cántabra de Aracillum fueron victorias clave, pero cada asalto era una lucha encarnizada que costaba muchas vidas en ambos bandos.

3. La Política de Tierra Quemada: Simultáneamente, las legiones y, sobre todo, las tropas auxiliares, más ligeras y móviles, peinaban el territorio aplicando una política de tierra quemada. Quemaban sistemáticamente las cosechas, envenenaban los pozos, capturaban el ganado y masacraban a la población civil no combatiente que encontraban. El objetivo era crear una hambruna generalizada que obligara a los guerreros a rendirse o a morir de inanición durante el crudo invierno.

4. Guerra Psicológica: A la violencia física se sumó la guerra psicológica. Las crucifixiones masivas de prisioneros, mencionadas por las fuentes clásicas como una práctica habitual de generales como Furio Camilo, eran una táctica de terror explícita, diseñada para enviar un mensaje a los demás resistentes: este es el destino que os espera.

El propio Augusto, enfermo y agotado, se retiró a Tarraco en el 25 a.C., dejando el mando de las operaciones en manos de sus legados, hombres experimentados como Cayo Antistio Veto y Tito Carisio. La guerra continuó con la misma ferocidad, con Roma ganando terreno palmo a palmo, no a través de brillantes victorias, sino mediante la aplicación sistemática de una fuerza abrumadora y una crueldad sin límites.

El Monte Medulio: La Elección de la Muerte Antes que la Esclavitud

De todos los episodios de las Guerras Cántabras, ninguno ha capturado tanto la imaginación ni simboliza tan poderosamente la desesperada resistencia de los pueblos del norte como el asedio del Monte Medulio. Su localización exacta sigue siendo objeto de un apasionado debate entre historiadores y arqueólogos, pero el relato transmitido por historiadores romanos como Floro y Orosio es un testimonio escalofriante del espíritu indomable de estos guerreros.

Tras años de guerra, los últimos focos de resistencia cántabra se habían refugiado en esta fortaleza natural. El general Cayo Furnio los rodeó con una fuerza abrumadora, construyendo un gigantesco foso y una empalizada de más de veinte kilómetros para cerrar cualquier vía de escape. Atrapados, sin esperanza de victoria ni de recibir ayuda, los defensores del Medulio se enfrentaron a una elección terrible: la rendición, que significaba la esclavitud para ellos y sus familias, o la muerte. Eligieron la muerte.

Según las crónicas, antes de que las legiones lanzaran el asalto final, los guerreros celebraron un último y macabro banquete. Después, en un acto de desafío supremo, optaron por el suicidio colectivo. Algunos se mataron entre sí con sus espadas en un pacto de muerte. Otros, en un acto de profundo simbolismo cultural, se envenenaron con el veneno extraído de las semillas del tejo, un árbol sagrado en su cultura, asociado a la eternidad y la muerte. Otros se arrojaron a las llamas de sus propias hogueras. Prefirieron la aniquilación total a la subyugación.

Este acto, aunque probablemente adornado por la propaganda romana para ensalzar la dificultad de la conquista ("¡Ved cuán terribles eran los enemigos que hemos derrotado!"), refleja la brutalidad de un conflicto sin cuartel. El episodio del Monte Medulio se convirtió en el Numancia del norte, un símbolo eterno de la lucha por la libertad contra una fuerza arrolladora. Para Roma, representó la culminación de su campaña de exterminio; para la historia, es el testamento trágico de un pueblo que eligió su propio final antes que vivir de rodillas.

Agripa, el Pacificador Final (22-19 a.C.)

La caída del Medulio y la aparente pacificación lograda por Augusto en el 25 a.C. resultaron ser un espejismo. El emperador regresó a Roma y cerró ceremonialmente las puertas del Templo de Jano, declarando la paz en todo el Imperio. Sin embargo, en las montañas de Hispania, las brasas de la rebelión seguían vivas. En el 22 a.C., los cántabros y astures se levantaron de nuevo en una violenta insurrección, aprovechando la dureza del gobierno romano y atacando a las guarniciones que habían quedado en su territorio.

La situación se volvió tan grave que Augusto tuvo que enviar a su mejor general, su amigo íntimo y yerno, Marco Vipsanio Agripa. Agripa, un estratega brillante y un hombre de una dureza legendaria, llegó a Hispania en el 19 a.C. dispuesto a terminar la guerra de una vez por todas. Se encontró con unas legiones desmoralizadas, cansadas de una guerra interminable contra un enemigo fantasma y que incluso se negaron a luchar en un principio. Agripa restauró la disciplina con mano de hierro y lanzó una campaña de aniquilación final.

La campaña de Agripa fue de una brutalidad extrema, incluso para los estándares romanos. No buscaba la rendición, sino el exterminio de cualquier elemento capaz de volver a empuñar las armas. Masacró a todos los hombres en edad de combatir y vendió al resto de la población como esclavos en la Galia para asegurarse de que no pudieran regresar a sus tierras. Su campaña fue rápida, eficaz y genocida. Finalmente, en el 19 a.C., tras diez años de guerra casi ininterrumpida, la resistencia cántabra y astur fue definitivamente aplastada. Ahora sí, la conquista de Hispania había concluido.

"Pax Augusta": Las Profundas Consecuencias de la Conquista

Con la pacificación final del norte, toda Hispania, por primera vez en su historia, estaba bajo el control de una única potencia. La "paz" que llegó a Cantabria y Asturias fue la paz de los cementerios y de la sumisión. Las consecuencias de esta década de guerra fueron profundas y transformaron la región y toda la península para siempre.

Reorganización Administrativa: Augusto reorganizó Hispania en tres provincias: la Bética senatorial, rica y pacificada; la Lusitania imperial; y la enorme Tarraconense imperial, que incluía los territorios recién conquistados y requería una fuerte presencia militar. Se crearon conventus (distritos judiciales y administrativos) para gestionar mejor el territorio.

Explotación Económica Masiva: Inmediatamente después de la conquista, los romanos comenzaron la explotación a gran escala de los recursos mineros. El ejemplo más espectacular es el de Las Médulas, en la actual comarca de El Bierzo. Utilizando una revolucionaria y devastadora técnica de ingeniería hidráulica conocida como ruina montium (derrumbe de montes), los ingenieros romanos canalizaron agua a través de kilómetros de túneles para reventar montañas enteras y extraer el oro de su interior. El paisaje fue transformado para siempre, y toneladas de oro fluyeron hacia Roma, fortaleciendo la economía del Imperio de manera decisiva.

Urbanización Forzosa y Control Social: Para romper la estructura tribal y evitar futuras rebeliones, se obligó a los montañeses a abandonar sus castros en las alturas y a asentarse en nuevos núcleos de población en los valles, más fáciles de vigilar. Se fundaron ciudades para asentar a los veteranos, como Asturica Augusta (Astorga), que se convirtió en un importante nudo de comunicaciones y centro administrativo.

Integración Militar: En una de las estrategias más inteligentes y características de Roma, los antiguos enemigos fueron incorporados al ejército. Se crearon unidades de caballería auxiliar, como el Ala II Flavia Hispanorum civium Romanorum, compuestas por cántabros y astures. Sus descendientes lucharían y morirían por Roma en las fronteras de Britania o Germania, canalizando su legendario espíritu guerrero al servicio del Imperio que los había masacrado.

Romanización Lenta pero Constante: A diferencia del sur, la romanización en el norte fue un proceso mucho más lento y superficial. Sin embargo, con el tiempo, la construcción de calzadas, la presencia de guarniciones, el comercio y la administración fueron introduciendo el latín, las costumbres romanas y un nuevo modelo de sociedad que, a lo largo de los siglos, acabaría por diluir la antigua cultura castreña.

La conquista de los cántabros y astures fue, en definitiva, un microcosmos de la propia naturaleza del Imperio Romano: una mezcla de ingeniería sublime, capacidad organizativa sin parangón, una brutalidad implacable y una voluntad inquebrantable de imponer su orden. Augusto había logrado su objetivo. Hispania estaba completamente sometida, sus fronteras seguras y sus riquezas a disposición de Roma. El precio fue la aniquilación de una cultura y la sangre de decenas de miles de personas, un recordatorio sombrío de que la construcción de un imperio es, casi siempre, un acto de destrucción creativa. La paz, como a menudo demostró Roma, tenía un precio terrible.

Libros Recomendados

Para aquellos que deseen profundizar en este fascinante y brutal episodio de la historia de Roma, aquí hay una selección de obras que abordan las Guerras Cántabras desde diferentes perspectivas:

"Las Guerras Cántabras" por E. Peralta Labrador: Considerado uno de los trabajos más completos y actualizados desde el punto de vista arqueológico. Peralta Labrador ofrece un análisis detallado de los campamentos romanos, los campos de batalla y la cultura material de los pueblos del norte. Es una obra fundamental para entender la guerra sobre el terreno.

"Roma y la Conquista del Norte de Hispania" por Adolf Schulten: Aunque es un clásico y algunas de sus tesis han sido revisadas, el trabajo del arqueólogo alemán sigue siendo una referencia indispensable. Fue uno de los pioneros en el estudio de estas guerras y sus libros sentaron las bases para toda la investigación posterior.

"Los Cántabros antes de Roma" por Eduardo Peralta Labrador: En esta obra, el autor se centra en la sociedad, la organización y el modo de vida de los pueblos cántabros antes de la llegada de los romanos, lo que proporciona un contexto esencial para comprender su feroz resistencia.

"Las Guerras Astur-Cántabras" (Desperta Ferro Antigua y Medieval nº 45): Un número monográfico de esta excelente revista que reúne artículos de varios de los mejores especialistas en la materia. Es una magnífica síntesis, accesible, visualmente atractiva y con un rigor académico incuestionable.

"Augustus: The Life of Rome's First Emperor" por Adrian Goldsworthy: Aunque no se centra exclusivamente en esta campaña, esta biografía magistral de Augusto sitúa las Guerras Cántabras en el contexto político y estratégico más amplio de su reinado, permitiendo comprender su verdadera importancia para la consolidación del poder del primer emperador.

"Bellum Cantabricum: Cantabria se enfrenta a Roma" por José Manuel Aparicio: Una excelente novela histórica que recrea con gran rigor y pulso narrativo el conflicto. A través de sus personajes, el lector puede sumergirse en la dureza de la campaña y sentir la tensión del enfrentamiento entre dos mundos.

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Anverso de la estela de San Vicente de Toranzo (Cantabria). Valdavia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Generadas con IA