Sangre en la Arena: La Vida y Muerte del Gladiador

En el corazón del estruendo del Coliseo, sobre la arena manchada de sangre, emerge la figura más paradójica de Roma: el gladiador. A la vez esclavo y dios, paria social e ídolo de masas, su existencia es un espejo de la propia Roma, una civilización de leyes sublimes y brutalidad desmedida. No eran simples bárbaros lanzados a una muerte segura; eran atletas de élite, productos de un sistema de entrenamiento riguroso y una industria millonaria. Su vida, regida por la disciplina y la posibilidad de una fama efímera, revela las profundas contradicciones de una cultura que despreciaba su estatus legal pero idolatraba su valor en combate. Asomarse a su mundo es comprender el alma de un imperio que convirtió la violencia en arte y la muerte en el mayor de los espectáculos públicos.

ROMA

El Símbolo Paradójico de Roma

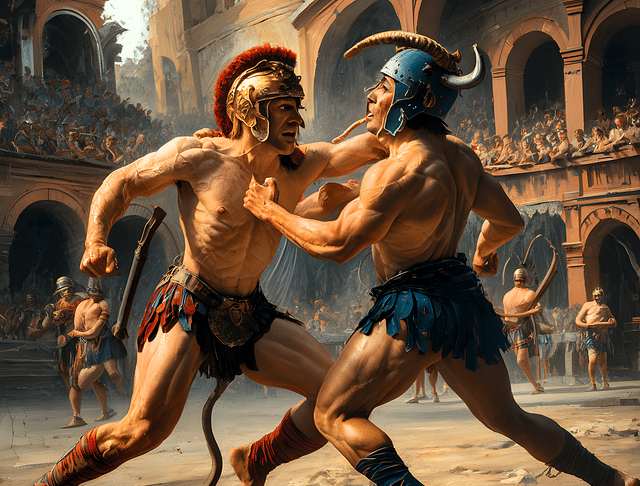

El rugido de ochenta mil almas sedientas de espectáculo resuena contra el mármol travertino del Anfiteatro Flavio. El aire, denso y caliente, es una mezcla sofocante del perfume de los patricios, el sudor del pueblo y el inconfundible olor metálico de la sangre y el miedo. En el centro de este universo de ruido y furia, sobre la arena que da nombre a su escenario, se yergue una figura. Es a la vez un dios y un esclavo, un ídolo y un paria, un atleta de élite y un condenado a muerte. Es el gladiador, el símbolo más potente y paradójico de la civilización romana. Su existencia encarna la dualidad de Roma: su magnificencia y su brutalidad, su disciplina y su sed de sangre, su concepto de la virtud a través de la violencia y su desprecio por la vida de aquellos que consideraba inferiores.

Comprender al gladiador es asomarse al corazón mismo de la cultura romana. No eran simples carniceros, ni meras víctimas lanzadas a una muerte segura. Eran un fenómeno social, político y económico de una complejidad asombrosa. Eran productos de un sistema meticulosamente organizado, entrenados con un rigor que superaría al de muchos atletas modernos, y gestionados como activos de incalculable valor. Su vida, aunque a menudo corta y violenta, estaba regida por reglas, disciplina y, para los más exitosos, una fama que rivalizaba con la de los aurigas más célebres. Esta es la historia de aquellos hombres —y ocasionalmente mujeres— que vivieron y murieron bajo el juramento de "soportar ser quemado, atado, golpeado y muerto a espada". Es la crónica de la sangre en la arena, un viaje al mundo del gladiador romano.

Orígenes: De los Ritos Funerarios al Espectáculo de Masas

El espectáculo sangriento que asociamos con el Coliseo no nació de la noche a la mañana. Sus raíces son profundas y se hunden en las costumbres funerarias de los pueblos itálicos, particularmente de los etruscos, cuya influencia en la Roma temprana fue determinante. Originalmente, los combates no eran un entretenimiento público, sino un solemne rito religioso llamado munus (plural: munera), que significa "deber" u "ofrenda". Se creía que la sangre derramada en combate sobre la tumba de un aristócrata apaciguaba a los dioses del inframundo y honraba el espíritu del difunto, proveyéndole de sirvientes armados en la otra vida. Estos primeros combates eran duelos a muerte entre prisioneros de guerra, celebrados como parte de los ritos fúnebres de un gran hombre.

La primera evidencia de un munus gladiatorio en la propia Roma data del año 264 a.C. En los funerales de su padre, Junio Bruto Pera, sus hijos Décimo y Marco hicieron combatir a tres parejas de gladiadores en el Foro Boario (el mercado de ganado). Este evento, aunque modesto, marcó un punto de inflexión. Durante los dos siglos siguientes, la práctica se mantuvo ligada al ámbito funerario y privado, pero la escala y la frecuencia de los munera comenzaron a crecer exponencialmente. Las familias nobles competían entre sí para ofrecer los juegos más espectaculares en honor a sus difuntos, convirtiendo un rito solemne en una descarada exhibición de poder y riqueza.

El verdadero cambio se produjo en la tardía República. Políticos ambiciosos como Julio César se dieron cuenta del inmenso potencial propagandístico de los juegos. En el 65 a.C., para la conmemoración de su padre, César planeó unos juegos con 320 parejas de gladiadores, una cifra tan alarmante para sus oponentes senatoriales que impusieron un límite al número de luchadores que un particular podía mantener en Roma. Los munera habían trascendido su origen religioso para convertirse en una poderosa herramienta política, una forma de panem et circenses ("pan y circo") para ganarse el favor de las masas.

Con la llegada del Imperio bajo Augusto, los juegos fueron institucionalizados y regulados. El emperador asumió el control casi exclusivo de la organización de los munera en Roma, consolidándolos como un pilar del poder imperial. Se construyeron anfiteatros de piedra por todo el Imperio, desde Britania hasta Siria, siendo el Coliseo (inaugurado en el 80 d.C.) la joya de la corona. Lo que comenzó como un sacrificio de sangre para los muertos se había transformado en el mayor espectáculo de masas del mundo antiguo, una industria multimillonaria que movilizaba a miles de personas y definía la vida cívica de millones.

¿Quiénes Eran los Gladiadores? El Reclutamiento para la Arena

El mosaico humano que componía la familia gladiatoria era diverso, aunque la gran mayoría provenía de los estratos más bajos y desesperados de la sociedad.

Prisioneros de Guerra y Esclavos: Esta era la fuente principal de reclutas. Hombres capturados en las incesantes campañas militares de Roma, como galos, germanos, tracios o dacios, eran vendidos a los lanistas (los dueños y entrenadores de las escuelas de gladiadores). Para ellos, el ludus (la escuela) era simplemente una continuación de su esclavitud, aunque ofrecía una remota posibilidad de supervivencia y fama que no existía en las minas o en los latifundios. Los esclavos domésticos que mostraban insubordinación o una constitución fuerte también podían ser vendidos a las escuelas como castigo.

Criminales Condenados (Damnati): El sistema legal romano contemplaba varias sentencias que implicaban la arena. Los peores criminales, como asesinos o incendiarios, eran condenados ad bestias (a ser devorados por las fieras) o ad gladium (a ser ejecutados por la espada sin posibilidad de defensa). Sin embargo, existía una categoría intermedia: damnati ad ludum. Estos convictos eran condenados a entrenar y luchar como gladiadores por un período de tiempo determinado. Aunque su esperanza de vida era mínima, técnicamente tenían una oportunidad de sobrevivir, a diferencia de los otros condenados.

Voluntarios Libres (Auctorati): Quizás el grupo más fascinante eran los hombres libres que, por diversas razones, elegían voluntariamente convertirse en gladiadores. Estos auctorati solían ser ex-soldados, ciudadanos endeudados o jóvenes en busca de gloria y adrenalina. Al firmar un contrato con un lanista, renunciaban a su estatus de ciudadanos y se sometían a una infamia legal. Prestaban el temible sacramentum gladiatorium, un juramento por el cual aceptaban ser tratados como esclavos: "juro obedecer a mi lanista y soportar ser quemado, atado, golpeado y muerto a espada". A cambio, recibían un pago inicial y la promesa de una parte de las ganancias si tenían éxito. Para un hombre desesperado, el riesgo de morir en la arena era preferible a la certeza de morir de hambre en las calles.

Independientemente de su origen, una vez que un hombre entraba en el ludus, su pasado se borraba. Su identidad era reconstruida en función de su nuevo rol como luchador, un engranaje en la vasta maquinaria del espectáculo romano.

La Vida en el Ludus: Disciplina, Hermandad y Desesperación

El ludus gladiatorium era mucho más que una simple prisión o un campo de entrenamiento. Era una institución total, una comunidad cerrada y brutal con sus propias reglas, jerarquía y cultura. La vida dentro de sus muros era una mezcla de disciplina férrea, cuidados sorprendentemente avanzados y una tensión psicológica constante.

El Dominio del Lanista: El lanista era el propietario, empresario y entrenador jefe del ludus. A menudo un ex-gladiador, era una figura de autoridad absoluta. Compraba, vendía y alquilaba a sus gladiadores a los editores (los patrocinadores de los juegos). Aunque la cultura popular lo retrata como un personaje sádico, su principal motivación era económica. Un gladiador era una inversión extremadamente cara, y un lanista inteligente sabía que un luchador bien alimentado, bien entrenado y médicamente atendido tenía más posibilidades de ganar y, por tanto, de generar beneficios.

Entrenamiento Incesante: El régimen de entrenamiento era agotador y metódico. Los novatos (tirones) comenzaban practicando con armas de madera (rudes) contra un poste de madera clavado en el suelo llamado palus. Bajo la supervisión de entrenadores especializados (doctores, a menudo gladiadores retirados), aprendían los movimientos, bloqueos y ataques específicos de su tipo de armamento. El entrenamiento no solo se centraba en la técnica de combate, sino también en la condición física, la agilidad y, crucialmente, en cómo ofrecer un espectáculo atractivo para el público.

Dieta y Cuidados Médicos: Contrariamente a la imagen de hombres musculosos y definidos, la evidencia arqueológica, como el cementerio de gladiadores de Éfeso, sugiere que su dieta era rica en carbohidratos. Se les conocía como hordearii, u "hombres de cebada", ya que su alimentación se basaba en cereales como la cebada, habas y avena. Esta dieta, aunque no muy apetecible, proporcionaba la energía necesaria para el entrenamiento y creaba una capa de grasa subcutánea que protegía órganos vitales y vasos sanguíneos de cortes superficiales. Además, los ludus contaban con médicos altamente cualificados. Galeno, uno de los médicos más famosos de la antigüedad, trabajó en la escuela de gladiadores de Pérgamo. La atención médica era de primera categoría, ya que la recuperación rápida de un gladiador herido era económicamente vital.

La Familia Gladiatoria: A pesar de la brutalidad y la competencia, dentro del ludus se forjaba un fuerte sentido de camaradería. Los gladiadores se referían a sí mismos como una familia gladiatoria. Comían juntos, entrenaban juntos y dormían en las mismas celdas. Formaban lazos de amistad y respeto mutuo, conscientes de que compartían el mismo destino. Existen numerosas inscripciones funerarias en las que un gladiador dedica una lápida a un compañero caído, llamándolo "hermano de armas". Esta hermandad proporcionaba un soporte psicológico crucial en un mundo donde la muerte era una compañera constante.

Tipos de Gladiadores: Un Mosaico de Estilos de Combate

El genio del espectáculo gladiatorio residía en la variedad y el equilibrio de los combatientes. No eran una masa informe de hombres con espadas, sino un elenco de especialistas, cada uno con su propio equipo, estilo y nombre. Los combates eran a menudo emparejamientos cuidadosamente estudiados entre tipos opuestos para maximizar el drama y la habilidad técnica.

Murmillo: Uno de los tipos más pesados y reconocibles. Llevaba un gran escudo rectangular (scutum), similar al de los legionarios, una espada corta (gladius) y un casco distintivo con una cresta en forma de pez. Su armadura protegía su brazo derecho (manica) y su pierna izquierda (ocrea). Típicamente se enfrentaba al Thraex o al Hoplomachus.

Thraex (Tracio): Equipado al estilo de los guerreros de Tracia, llevaba un escudo pequeño y cuadrado (parmula), un casco con visera y cresta de grifo, y su arma más característica: una espada curva y corta llamada sica. Su armadura consistía en grebas altas en ambas piernas. Su estilo de lucha era más ágil y dependía de la precisión de su arma curva para superar el gran escudo de su oponente.

Hoplomachus: Modelado a partir del hoplita griego, portaba una lanza (hasta) y una espada corta. Su defensa consistía en un pequeño escudo circular de bronce y un casco similar al del Thraex. A menudo se enfrentaba al Murmillo, recreando el clásico duelo entre un legionario romano y un hoplita griego.

Retiarius (El hombre de la red): El gladiador más ligero y singular. Luchaba casi desnudo, con solo un protector de hombro (galerus) y una protección en el brazo (manica). Sus armas eran una red lastrada (rete), un tridente (fuscina) y una daga (pugio). Su táctica se basaba en la velocidad y la agilidad para enredar a su oponente y atacarlo con el tridente. Era la personificación de la astucia contra la fuerza bruta.

Secutor (El perseguidor): Creado específicamente para cazar al Retiarius. Su equipamiento era similar al del Murmillo (escudo grande, espada), pero su casco era liso, sin crestas y con pequeñas aberturas para los ojos, diseñado para evitar que la red se enganchara. El combate entre el Secutor y el Retiarius era el más popular, un emocionante duelo de agilidad contra poder.

Eques (Jinete): Estos gladiadores comenzaban el combate a caballo, armados con una lanza y una espada. Tras un primer enfrentamiento ecuestre en el que arrojaban sus lanzas, desmontaban para continuar la lucha a pie con sus espadas.

Essedarius: Luchaban desde carros de guerra, al estilo de los celtas britanos. Probablemente introducidos por Julio César tras su campaña en Britania, luchaban en parejas y combinaban la conducción del carro con el combate con lanza y espada.

Provocator: El único tipo de gladiador que siempre luchaba contra otro de su misma clase. Estaban equipados de forma similar a un legionario, con un scutum, gladius y un pectoral (cardiophylax). Eran el combate de "espejo", donde la pura habilidad y la estrategia determinaban al vencedor.

También existían las gladiatrices, mujeres gladiadoras, aunque eran una rareza y a menudo se presentaban como una excentricidad para el público. Su existencia está confirmada por relieves y menciones literarias, aunque siempre fueron un fenómeno marginal.

El Día de los Juegos: Un Ritual de Sangre y Espectáculo

Un día de juegos era un evento cívico y social de primer orden, meticulosamente orquestado para mantener al público cautivado desde la mañana hasta el anochecer.

La Pompa: El día comenzaba con una gran procesión de apertura. Los gladiadores, ataviados con sus mejores galas, desfilaban por la arena junto al editor de los juegos, músicos y sirvientes que portaban las armas. Era su momento de ser aclamados por la multitud, una presentación formal antes de la carnicería.

Actos Matutinos: Venationes y Noxii: La mañana se dedicaba a espectáculos secundarios pero igualmente sangrientos. Primero venían las venationes, o cazas de animales. Bestias exóticas importadas de todos los rincones del imperio —leones, tigres, elefantes, osos, cocodrilos— eran soltadas en la arena para ser cazadas por especialistas llamados venatores. A continuación, llegaba el momento más sombrío: las ejecuciones públicas de los noxii (criminales comunes). Estas ejecuciones eran a menudo teatralizadas, recreando mitos en los que el protagonista sufría una muerte horrible, o simplemente arrojando a los indefensos condenados a las fieras.

El Evento Principal: Tras una pausa al mediodía, la tarde estaba reservada para el plato fuerte: los combates de gladiadores. Los duelos se anunciaban y los combatientes entraban en la arena. La música de trompetas, órganos hidráulicos y tambores aumentaba la tensión, y el público apostaba fervientemente por sus favoritos. Los combates eran supervisados de cerca, y la habilidad técnica era tan apreciada como la propia violencia.

Las Reglas del Combate: Más Allá del Caos

La creencia popular, alimentada por el cine, de que los combates de gladiadores eran una carnicería sin reglas hasta que solo uno quedaba en pie es una simplificación excesiva. La realidad era mucho más regulada, principalmente por razones económicas.

Árbitros y Reglas: Cada combate era oficiado por al menos un árbitro, el summa rudis, y a menudo un asistente, el secunda rudis. Vestidos de blanco, seguían la acción de cerca, haciendo cumplir las reglas, separando a los combatientes si se llegaban a un punto muerto (stalemate) y declarando un vencedor. Podían detener la pelea si un gladiador resultaba gravemente herido o si uno de los luchadores perdía su arma.

Missio (El Perdón): La muerte no era el resultado inevitable de cada combate. Un gladiador derrotado podía solicitar clemencia levantando el dedo índice. La decisión final recaía en el editor de los juegos, aunque este solía dejarse influir por el clamor de la multitud. Si el gladiador había luchado con valentía y habilidad, era muy probable que se le concediera la missio (el perdón) y se le permitiera abandonar la arena con vida para luchar otro día. Matar a un gladiador popular y hábil era un desperdicio económico y podía enfurecer al público. Las estimaciones sugieren que en el Alto Imperio, la probabilidad de morir en un combate era de aproximadamente 1 entre 10.

El Mito del Pulgar: La imagen del emperador volviendo el pulgar hacia abajo para sentenciar a un gladiador es un invento del siglo XIX, popularizado por el pintor Jean-Léon Gérôme en su cuadro Pollice Verso. Las fuentes romanas son ambiguas sobre el gesto exacto. Es posible que el pollice verso ("pulgar vuelto") se refiriera a un pulgar dirigido hacia el pecho o la garganta, simbolizando el golpe de gracia, mientras que el pulgar oculto dentro del puño (pollice compresso) podría haber significado el perdón.

La Muerte y la Fama: El Legado del Gladiador

La vida del gladiador estaba atrapada en una asombrosa paradoja social. Legalmente, era un infamis, una persona sin derechos civiles, al mismo nivel que las prostitutas y los actores. Socialmente, sin embargo, los gladiadores exitosos eran superestrellas.

Ídolos de Masas: Los nombres de los grandes campeones estaban en boca de todos. Los niños jugaban con figuritas de gladiadores. Sus retratos adornaban mosaicos, lámparas de aceite y vasijas. Los muros de Pompeya están cubiertos de grafitis que alaban sus hazañas: "Celado el Tracio, suspiro y deleite de las chicas". Eran símbolos sexuales, admirados por su físico, su valentía y su peligrosa cercanía a la muerte. Las mujeres de la aristocracia a menudo se enamoraban de ellos, y algunos se convirtieron en amantes de damas de la alta sociedad.

La Libertad: La Rudis: El objetivo final para muchos gladiadores era sobrevivir lo suficiente como para ganar su libertad. Un luchador que demostraba una habilidad y longevidad excepcionales podía ser recompensado con la rudis, una espada de madera simbólica. Recibir la rudis significaba el fin de su carrera en la arena y, si era un esclavo, su manumisión. Muchos gladiadores retirados se convertían en doctores en sus antiguos ludus, transmitiendo su experiencia a una nueva generación de combatientes.

La Muerte Digna: A pesar de la posibilidad de sobrevivir, la muerte era una realidad siempre presente. Cuando un gladiador caía mortalmente herido, se esperaba de él que afrontara el final con estoicismo y dignidad, sin gritar ni suplicar. Debía aceptar el golpe de gracia sin estremecerse, ofreciendo un último ejemplo de virtus (virtud masculina, coraje) al público. Esta "muerte bella" era la culminación de su carrera y el último servicio al espectáculo.

El Ocaso de la Arena: El Fin de una Era Sangrienta

Los juegos de gladiadores perduraron durante casi setecientos años, pero su final fue el resultado de una confluencia de factores culturales, religiosos y económicos que transformaron el Imperio Romano.

El Ascenso del Cristianismo: La nueva fe cristiana, con su énfasis en la santidad de la vida y su rechazo a los espectáculos paganos, fue el principal motor ideológico contra los munera. Los primeros apologistas cristianos, como Tertuliano, condenaron los juegos como homicidios rituales y una abominación a los ojos de Dios. A medida que el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a la religión dominante del imperio, la presión política para abolir los juegos se hizo insostenible.

Edictos Imperiales: El emperador Constantino, el primer emperador cristiano, emitió un edicto en el 325 d.C. que prohibía los combates, aunque su aplicación fue laxa y los juegos continuaron en muchas partes del imperio. Fueron las prohibiciones posteriores las que tuvieron un impacto más decisivo. En el 399 d.C., el emperador Honorio cerró las últimas escuelas de gladiadores en Roma. La tradición sitúa el fin definitivo de los munera en el 404 d.C., cuando un monje llamado Telémaco saltó a la arena del Coliseo para detener un combate y fue linchado por la multitud. Impresionado por su martirio, Honorio emitió una prohibición final y definitiva.

Crisis Económica: El declive de los juegos también estuvo ligado a la crisis del siglo III y a las crecientes dificultades económicas del Imperio Romano tardío. El coste de capturar y transportar animales exóticos y de mantener y entrenar a los gladiadores se volvió prohibitivo en una época de inflación galopante y fronteras inestables.

Lo que comenzó como un rito para los muertos terminó desapareciendo con la propia transformación del alma de Roma, dejando atrás anfiteatros en ruinas como testigos silenciosos de una de las formas de entretenimiento más brutales y fascinantes de la historia humana.

Conclusión: El Espejo de Roma

El gladiador sigue siendo una figura que nos cautiva y horroriza a partes iguales. En él vemos reflejadas las contradicciones de la propia Roma: una sociedad capaz de producir una jurisprudencia sublime, una ingeniería monumental y una literatura inmortal, pero que al mismo tiempo se deleitaba con la muerte como espectáculo público. El gladiador no es solo un luchador; es un espejo de la disciplina romana, de su obsesión por el estatus, de su pragmatismo brutal y de su profunda comprensión de la psicología de las masas. Al estudiar su vida, desde los orígenes rituales de sus combates hasta su conversión en ídolo de masas y su eventual desaparición, no solo aprendemos sobre un tipo de guerrero, sino sobre la civilización que lo creó, lo idolatró y, finalmente, lo descartó. La arena está vacía, el rugido se ha apagado, pero el eco del gladiador resuena todavía en nuestra imaginación colectiva, un testamento eterno a la sangre y la gloria del Imperio Romano.

Libros Recomendados en Español

"La arena y la sangre: los juegos de gladiadores" por Fik Meijer.

Considerado uno de los estudios más completos y accesibles sobre el tema. Meijer, un reconocido historiador, ofrece un relato vívido y detallado que abarca todos los aspectos del mundo gladiatorio, desde el reclutamiento hasta el fin de los juegos.

"Gladiadores: el gran espectáculo de Roma" por Marcus Junkelmann.

Junkelmann es un especialista en arqueología experimental. Su libro destaca por su profundo análisis del armamento, las técnicas de combate y la realidad física de los enfrentamientos, basándose en la reconstrucción y el estudio de los equipos originales. Es ideal para quienes buscan entender los detalles técnicos del combate.

"El Coliseo" por Keith Hopkins y Mary Beard.

Aunque se centra en el icónico anfiteatro, este libro ofrece una visión contextual brillante de los espectáculos que albergaba. Mary Beard, una de las clasicistas más importantes de la actualidad, analiza el significado social, político y cultural de los juegos de gladiadores dentro del marco del edificio más famoso de Roma.