Tras el Mármol Imperial: El Infierno de la Insula Romana

La imagen de Roma es de mármol y poder, de foros imperiales y acueductos monumentales. Sin embargo, esta era solo la fachada de una realidad muy distinta. Para el millón de almas que habitaban la capital, el verdadero hogar no eran las lujosas domus, sino las insulae: los primeros rascacielos de la historia. Eran gigantescos bloques de apartamentos de alquiler, construidos con prisa y materiales baratos, donde la vida se aferraba a un hilo. En sus oscuros pasillos y habitaciones atestadas se desarrollaba el drama diario de la plebe. Explorar la insula es descubrir la lucha por la supervivencia que definía a la auténtica Roma, la ciudad que latía detrás de la propaganda imperial.

ROMA

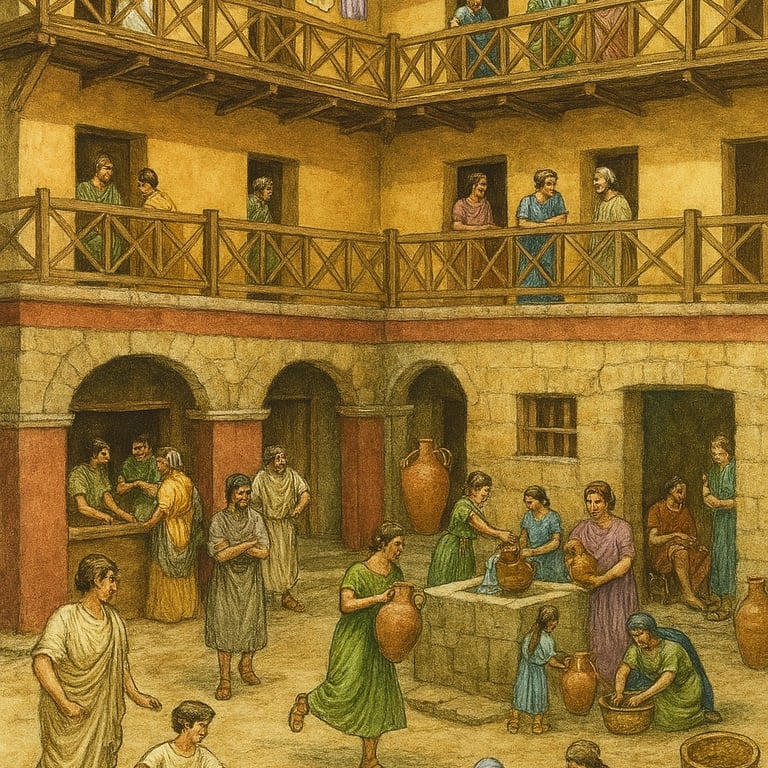

Roma, la Ciudad Eterna. La capital del mundo conocido, un imán para comerciantes, soldados, políticos y soñadores de todos los rincones del Imperio. Al pensar en ella, nuestra mente evoca imágenes de foros resplandecientes de mármol, templos colosales dedicados a dioses poderosos, acueductos monumentales que desafiaban la ingeniería y, por supuesto, las lujosas domus de los patricios, con sus atrios, peristilos y mosaicos deslumbrantes. Esta es la Roma de la postal, la Roma del poder y la opulencia. Sin embargo, esta era la realidad de una ínfima minoría. Para el millón de almas que se hacinaban en sus murallas durante el apogeo del Imperio, la verdadera Roma era muy diferente. Era una ciudad de callejones angostos, ruidosa, sucia y, sobre todo, vertical. La inmensa mayoría de sus habitantes, la plebe urbana, no vivía en espaciosas domus, sino en gigantescos bloques de apartamentos de alquiler conocidos como insulae.

El término insula, que literalmente significa "isla", hacía referencia a estos edificios que se alzaban como islas de ladrillo y madera en el mar urbano, delimitados por las calles que los rodeaban por sus cuatro costados. Eran los primeros rascacielos de la historia, moles de varios pisos que se elevaban hacia el cielo en una carrera desesperada por albergar a una población en constante crecimiento. Pero lejos de ser maravillas de la arquitectura, las insulae eran, en su mayoría, construcciones precarias, trampas mortales mal edificadas y peor mantenidas, donde la vida cotidiana era una lucha constante por la supervivencia. En su interior se desarrollaba el drama diario de la gente común: sus esperanzas, sus miedos, sus pequeñas alegrías y sus inmensas miserias. Adentrarse en una insula es despojarse del velo de la propaganda imperial y descubrir el corazón palpitante, congestionado y a menudo sufriente de la mayor metrópolis de la Antigüedad. Esta es la historia de cómo se vivía, y se moría, en las verdaderas casas de Roma.

Arquitectura de la Necesidad: Cimientos de Ladrillo, Pisos de Pobreza

La insula no nació de un plan urbanístico meditado, sino de la pura necesidad económica y demográfica. A medida que Roma se expandía, el espacio dentro de las murallas se convirtió en el bien más preciado. La solución para maximizar los beneficios del suelo fue construir hacia arriba. El resultado fue un paisaje urbano dominado por estos gigantescos bloques de viviendas, cuya calidad y seguridad variaban drásticamente en función de la inversión del propietario y la codicia del constructor.

La estructura de una insula típica seguía un patrón funcional. La planta baja, que daba a la calle, era la parte más sólida y cotizada. Estaba construida con materiales más robustos, como piedra o ladrillos de barro cocido (opus latericium), unidos con mortero. Aquí se ubicaban las tabernae, tiendas y talleres de artesanos que abrían sus puertas directamente a la bulliciosa acera. Un herrero, un tejedor, un panadero o el dueño de una popina (una casa de comidas) podían vivir y trabajar en el mismo espacio. A veces, el propietario de todo el edificio o un inquilino de mayor poder adquisitivo ocupaba un apartamento más espacioso en la parte trasera de esta planta baja, una especie de domus en miniatura incrustada en el bloque colectivo.

Sin embargo, a medida que se ascendía por las escaleras, la calidad de la construcción se desplomaba de manera alarmante. Los pisos superiores eran un entramado de materiales baratos, ligeros y, sobre todo, peligrosamente inflamables. La técnica más común era el opus craticium, una especie de bahareque o quincha que consistía en un armazón de vigas de madera relleno de cascotes, paja y argamasa. Los muros eran delgados, ofreciendo un aislamiento térmico y acústico prácticamente nulo. Los suelos de madera crujían bajo el peso de los inquilinos y sus escasas pertenencias, y las separaciones entre habitaciones eran a menudo meros tabiques de tela o madera.

La altura de estos edificios era un problema constante y una fuente de gran preocupación para las autoridades. Los especuladores inmobiliarios, en su afán de lucro, añadían pisos ilegalmente, sobrecargando estructuras que ya eran débiles de por sí. El emperador Augusto intentó poner freno a esta peligrosa tendencia estableciendo un límite de altura de 70 pies romanos (unos 21 metros). Tras el devastador Gran Incendio del año 64 d.C., que arrasó gran parte de la ciudad y demostró la vulnerabilidad de este modelo de construcción, el emperador Nerón impuso regulaciones más estrictas, reduciendo la altura máxima a 60 pies (unos 18 metros) y exigiendo que parte de las estructuras fueran de piedra gabina o albana, consideradas resistentes al fuego. A pesar de estas leyes, su cumplimiento era laxo y los derrumbes e incendios siguieron siendo una amenaza constante en la vida de los romanos.

El interior de la insula estaba diseñado para maximizar el número de inquilinos. Un patio central, a menudo oscuro, estrecho y lleno de basura, proporcionaba algo de luz y ventilación a las estancias interiores. Las escaleras, casi siempre de madera, eran empinadas, oscuras y peligrosas. Los apartamentos, conocidos como cenacula, se subdividían en una o varias habitaciones. No existía el concepto de "piso" como lo entendemos hoy; un cenaculum podía ser todo un nivel o simplemente una única habitación alquilada por una familia. La mayoría de estos habitáculos carecían de las comodidades más básicas. No había agua corriente; los inquilinos debían acarrearla desde las fuentes públicas cercanas. No había cocinas; cocinar en el interior con braseros era un riesgo de incendio inasumible, por lo que la gente dependía de la comida callejera. Y, lo más notorio, no había baños. La gestión de los desechos humanos era un problema diario que se resolvía con orinales, cuyo contenido a menudo terminaba arrojado por la ventana al grito de "¡Cave aquam!" ("¡Cuidado con el agua!"), o en las letrinas públicas.

Los Inquilinos: Un Mosaico de la Plebe Urbana

Las insulae albergaban a la inmensa mayoría de la población de Roma, la llamada plebe urbana. Este no era un grupo homogéneo, sino un crisol de gentes de diversa procedencia y ocupación, unidas por su condición de no pertenecer a la élite senatorial o ecuestre. En un mismo edificio, aunque en diferentes niveles, convivía un amplio espectro de la sociedad romana.

En los apartamentos de la planta baja o el piano nobile (la primera planta), más sólidos y accesibles, podían vivir comerciantes prósperos, artesanos con un negocio establecido o libertos que habían logrado amasar una pequeña fortuna. Estos inquilinos disfrutaban de un nivel de vida relativamente cómodo, con espacios más amplios y quizás incluso alguna decoración modesta.

A medida que se subía, el estatus social y económico de los habitantes descendía en picado. Los pisos intermedios estaban ocupados por trabajadores cualificados, funcionarios de bajo rango, maestros (litteratores) y familias de artesanos. Vivían en espacios reducidos, a menudo una sola habitación para toda la familia, donde se comía, se dormía y se desarrollaba toda la vida doméstica. La falta de privacidad era absoluta; los ruidos de los vecinos —discusiones, llantos de niños, actividades nocturnas— se filtraban a través de los delgados tabiques, creando una cacofonía constante.

Los pisos más altos, los áticos bajo el tejado (sub tecto), eran el dominio de los más pobres entre los pobres: los proletarii. Aquí se hacinaban jornaleros que buscaban trabajo cada día en el foro, inmigrantes recién llegados de las provincias en busca de una oportunidad, viudas, ancianos sin familia y todo tipo de desheredados. Alquilaban una miserable buhardilla por unas pocas monedas, expuestos al calor sofocante en verano y al frío glacial en invierno. Las tejas rotas dejaban pasar la lluvia, y el riesgo de derrumbe o incendio era aquí más acuciante que en ninguna otra parte del edificio. El poeta satírico Juvenal, uno de los mejores cronistas de la vida en las insulae, describía esta precaria existencia: "Vivimos en una ciudad sostenida en gran parte por puntales delgados, pues es así como el administrador del edificio impide que las paredes se caigan".

La vida en la insula estaba marcada por el hacinamiento extremo. No era raro que varias familias compartieran un mismo cenaculum, o que individuos alquilaran simplemente un catre o un rincón de una habitación. Esta promiscuidad forzada, combinada con la falta de higiene, convertía a estos edificios en un caldo de cultivo perfecto para la propagación de enfermedades. La densidad de población era asfixiante, y la lucha por el espacio, el agua y los recursos básicos definía las relaciones sociales dentro de la comunidad de vecinos.

Un Día Cualquiera: La Lucha por la Supervivencia

La vida de un habitante de la insula era ruidosa, pública y se desarrollaba en gran medida fuera de las cuatro paredes de su minúsculo apartamento. El día comenzaba al amanecer, no por elección, sino por la imposibilidad de seguir durmiendo. El estruendo de la calle —el traqueteo de los carros de reparto, los gritos de los mercaderes, el martilleo de los talleres— invadía cada rincón del edificio. No había descanso del ruido, ni refugio del olor penetrante de la basura, los excrementos y el humo de las cocinas callejeras.

La primera tarea del día era la higiene personal. Sin agua corriente, esta se reducía a un rápido aseo con un poco de agua traída de la fuente en una palangana. Para una limpieza más profunda, los romanos de todas las clases sociales acudían a las termas públicas. Los baños no eran solo un lugar para lavarse, sino el epicentro de la vida social: un sitio para hacer negocios, encontrarse con amigos, hacer ejercicio y relajarse. Por un precio módico, cualquiera podía acceder a sus piscinas de agua fría (frigidarium), templada (tepidarium) y caliente (caldarium).

La comida era otro desafío diario. Sin cocinas, la dieta del plebeius dependía de establecimientos externos. El desayuno (ientaculum) era frugal: un trozo de pan con queso o aceitunas. El almuerzo (prandium) solía ser algo rápido comprado en la calle. La verdadera explosión de actividad culinaria ocurría en los thermopolia, los establecimientos de comida rápida de la antigua Roma. Estos locales, con sus característicos mostradores de mampostería en forma de "L" donde se incrustaban grandes tinajas (dolia) con alimentos calientes, servían guisos, legumbres, pescado en salazón y vino barato. Las popinae y cauponae (tabernas) ofrecían comidas más elaboradas y eran también lugares de socialización, juego y, a menudo, de mala reputación. La calidad e higiene de estos alimentos eran, en el mejor de los casos, dudosas.

La mayor parte del día transcurría en el trabajo, ya fuera en una taberna en la planta baja, en una obra de construcción o buscando jornal en el foro. La insula era, fundamentalmente, un dormitorio. La verdadera vida se hacía en el exterior. Las calles, plazas, pórticos y templos eran el salón de la plebe. Era allí donde se encontraban, chismorreaban, jugaban a los dados, asistían a espectáculos y participaban en la vida cívica y religiosa de la ciudad.

Al caer la noche, regresar a la insula se convertía en una aventura peligrosa. Las calles romanas no tenían iluminación pública, y la oscuridad era el dominio de ladrones, borrachos y matones. Quienes se lo podían permitir contrataban esclavos con antorchas para que los escoltaran. Una vez en el edificio, había que subir las traicioneras escaleras a tientas. El silencio de la noche era relativo, constantemente interrumpido por el llanto de un bebé, una pelea de vecinos o el repentino estruendo de un derrumbe cercano. El sueño era ligero, siempre con un oído atento al crujido sospechoso de una viga o al grito de "¡Ignis!" ("¡Fuego!"), la palabra más temida en la noche romana.

Fuego, Derrumbe y Enfermedad: Las Amenazas Constantes

La existencia en una insula estaba permanentemente acechada por tres grandes peligros que podían destruir vidas y propiedades en un instante: el fuego, el derrumbe y la enfermedad.

El incendio era el terror por antonomasia. La combinación de estructuras de madera, el uso de braseros para calentarse y lámparas de aceite para iluminar, el hacinamiento y la falta de acceso a agua en los pisos superiores creaban las condiciones perfectas para una catástrofe. Un simple descuido podía convertir una insula entera en una pira funeraria en cuestión de minutos. El fuego se propagaba con una velocidad aterradora de un edificio a otro a través de los estrechos callejones. Para combatir esta amenaza, el emperador Augusto creó los Vigiles Urbani, un cuerpo de siete cohortes de libertos que funcionaban como policía nocturna y, sobre todo, como bomberos. Equipados con cubos, hachas, sifones y mantas empapadas, hacían lo que podían, pero su eficacia era limitada. A menudo, su principal estrategia consistía en demoler los edificios adyacentes para crear un cortafuegos, una medida drástica pero necesaria. El Gran Incendio de Nerón fue el ejemplo más extremo de la vulnerabilidad de Roma, pero incendios a menor escala eran un suceso casi diario.

El derrumbe (ruina) era la segunda gran amenaza. La mala calidad de los materiales, la construcción apresurada y la avaricia de los propietarios que añadían pisos sin reforzar los cimientos hacían que los colapsos fueran terriblemente frecuentes. Cicerón, que era un gran propietario de insulae, se quejaba en sus cartas de las grietas en sus propiedades y del estado ruinoso de los edificios que alquilaba. Juvenal lo describe con su habitual crudeza: "Yo vivo donde la paloma tierna anida en el tejado; ¿quién teme o temió alguna vez que su casa se derrumbara en el campo? Pero aquí en Roma, una parte de la ciudad pende de puntales". Un crujido en mitad de la noche podía ser el preludio de que el suelo se abriera bajo tus pies o el techo se desplomara sobre tu cabeza.

Finalmente, la enfermedad era un enemigo invisible pero implacable. Las condiciones insalubres de las insulae eran un paraíso para las bacterias y los parásitos. La falta de un sistema de alcantarillado en los apartamentos, la acumulación de basura en los patios y callejones, el agua a menudo contaminada y la proximidad física entre los habitantes facilitaban la rápida propagación de enfermedades infecciosas como el tifus, el cólera y la disentería. La tasa de mortalidad, especialmente la infantil, era altísima. La esperanza de vida en la ciudad era significativamente menor que en el campo. Aunque la red de acueductos de Roma era una maravilla de la ingeniería, sus beneficios no llegaban por igual a todos los ciudadanos, y los más pobres sufrían las peores consecuencias de la falta de saneamiento.

Propietarios e Inquilinos: La Economía de la Explotación

El negocio inmobiliario en Roma era enormemente lucrativo y estaba dominado por las clases más altas. Ricos senadores y équites, como el famoso Craso (quien amasó parte de su fortuna comprando a bajo precio edificios incendiados para reconstruirlos y alquilarlos), eran dueños de numerosas insulae. Sin embargo, estos magnates eran propietarios ausentes. Rara vez ponían un pie en sus propiedades y delegaban la gestión diaria en un intermediario, el insularius.

El insularius era una figura clave y a menudo despreciada. Podía ser un esclavo de confianza del dueño, un liberto o un inquilino principal que subarrendaba las demás estancias. Su trabajo consistía en cobrar los alquileres (merces), realizar reparaciones mínimas y tratar con los inquilinos. Su principal incentivo era maximizar los ingresos, lo que a menudo se traducía en la explotación de los arrendatarios. Ignoraba las quejas sobre el estado del edificio, subía los precios sin miramientos y no dudaba en desahuciar a quienes se retrasaban en el pago.

El alquiler era caro y consumía una parte sustancial de los ingresos de una familia de la plebe. Los contratos solían ser anuales, con el pago realizándose en plazos mensuales, semanales o incluso diarios para los inquilinos más precarios de los pisos superiores. La ley romana ofrecía muy poca protección al inquilino. En caso de impago, el propietario o su insularius podían confiscar los bienes del arrendatario e incluso vender a sus hijos como esclavos para saldar la deuda. La amenaza constante del desahucio generaba una enorme inseguridad y ansiedad. Si el edificio se incendiaba o se derrumbaba, el inquilino no solo lo perdía todo, sino que a menudo seguía siendo responsable del pago del alquiler hasta el final del contrato. Era un sistema diseñado para beneficiar exclusivamente al propietario, dejando al inquilino en una posición de extrema vulnerabilidad.

Conclusión: El Corazón Oculto de la Roma Imperial

Las insulae son mucho más que una simple curiosidad arquitectónica; son la clave para entender la verdadera naturaleza de la sociedad romana. Nos revelan una ciudad de contrastes brutales, donde la magnificencia de los monumentos públicos coexistía con la miseria de la vivienda privada. Muestran la profunda brecha entre la élite inmensamente rica y una masa de población que vivía al día, en condiciones que hoy calificaríamos de infrahumanas.

La vida en una insula era una demostración diaria de la resiliencia humana. A pesar del ruido, la suciedad, el peligro y la explotación, sus habitantes crearon comunidades, criaron familias, trabajaron, amaron y soñaron. Su mundo no estaba en sus lúgubres apartamentos, sino en la vibrante vida de las calles, las termas, los mercados y el Circo Máximo. Eran ellos, los millones de anónimos que habitaron estas "islas" urbanas, quienes con su trabajo y su existencia misma sostuvieron la grandeza del Imperio.

Estudiar la insula nos obliga a mirar más allá del mármol y el oro, a escuchar los ecos de las vidas olvidadas en los callejones oscuros de la historia. Nos recuerda que las grandes civilizaciones se construyen no solo con legiones y emperadores, sino también sobre las espaldas y los sueños de la gente común, cuya lucha por un techo bajo el que guarecerse es una historia tan antigua y universal como la propia civilización.

Libros Recomendados

Para aquellos que deseen profundizar en la vida cotidiana de la antigua Roma y comprender mejor el contexto en el que se desarrollaba la vida en las insulae, aquí hay una selección de obras fundamentales disponibles en español:

"La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio" de Jérôme Carcopino.

Considerado el gran clásico sobre el tema. Aunque algunas de sus conclusiones han sido matizadas por la investigación posterior, sigue siendo una lectura esencial y extraordinariamente detallada sobre todos los aspectos de la vida en la Roma del siglo II d.C., desde la vivienda y la comida hasta la familia y los espectáculos.

"SPQR: Una historia de la antigua Roma" de Mary Beard.

Si bien es una historia general de Roma, Beard dedica una atención excepcional a los aspectos sociales y a la vida de la gente común. Su análisis de la demografía urbana, las tensiones sociales y la realidad material de la ciudad ofrece un contexto inmejorable para entender el papel y la importancia de las insulae.

"Un día en la antigua Roma: Vida cotidiana, secretos y curiosidades" de Alberto Angela.

Este libro ofrece un enfoque diferente y muy ameno. A través de una reconstrucción narrativa, el autor nos guía por las calles de Roma durante un día del año 115 d.C., permitiéndonos "ver" con nuestros propios ojos cómo era la vida en la ciudad, incluyendo una visita a una insula. Es una obra divulgativa de gran calidad y muy absorbente.

"En llamas: La historia de Roma a través de sus incendios" de Mary Beard.

En este ensayo más breve, la aclamada historiadora explora la historia de Roma a través de uno de los peligros más constantes para sus habitantes: el fuego. Ofrece una perspectiva fascinante sobre la fragilidad de la vida urbana y el pánico que los incendios, como los que comenzaban en las insulae, provocaban en la población y en el poder.

"Sátiras" de Juvenal.

Para una visión directa y sin filtros, nada mejor que leer a un contemporáneo. Las sátiras de Juvenal son una fuente literaria de primer orden, llenas de críticas mordaces y descripciones vívidas de los peligros, ruidos e incomodidades de vivir en una insula en la Roma imperial. Es una lectura que transporta directamente al corazón caótico de la ciudad.