Ecos de poder: dioses, mitos y el alma inmortal de Roma

La mitología romana es un universo fascinante y, a menudo, malinterpretado. A la sombra de la exuberante y dramática narrativa de sus vecinos griegos, el panteón romano puede parecer a primera vista una simple imitación, una copia en la que solo cambian los nombres. Sin embargo, esta percepción es profundamente incorrecta. La mitología romana es un constructo único, un mosaico complejo donde se entrelazan antiquísimas tradiciones itálicas, influencias etruscas, un profundo sincretismo con el mundo helénico y, sobre todo, una inquebrantable vocación cívica y pragmática. A diferencia de los griegos, que exploraron en sus mitos las complejidades de la condición humana y los caprichos divinos, los romanos concibieron su religión y sus leyendas como un pilar fundamental del Estado. No se trataba tanto de la fe personal como de la correcta ejecución de los rituales; no era una cuestión de ortodoxia (creencia correcta), sino de ortopraxis (práctica correcta). El objetivo principal era mantener la pax deorum, la "paz de los dioses", un estado de equilibrio y favor divino que garantizaba la prosperidad, la victoria militar y la eternidad de Roma.

ROMA

Para el ciudadano romano, los dioses no eran figuras lejanas en un Olimpo de intrigas palaciegas. Eran fuerzas activas y funcionales que intervenían en cada aspecto de la vida, desde la cocción del pan hasta la declaración de una guerra. La relación se basaba en un contrato implícito, el famoso do ut des: "doy para que des". El hombre realizaba ofrendas, plegarias y sacrificios con una meticulosidad casi legalista, y a cambio, esperaba la protección y el favor de la deidad correspondiente. Este enfoque práctico impregnó todo su sistema de creencias, desde los grandes dioses del Capitolio hasta los humildes espíritus protectores del hogar.

Esta entrada se sumergirá en las profundidades de ese mosaico. Exploraremos los orígenes animistas de la religión romana, mucho antes de que Júpiter se pareciera a Zeus. Desentrañaremos las capas de significado político y social en sus mitos fundacionales, la Eneida y la leyenda de Rómulo y Remo, que son mucho más que simples cuentos sobre el origen. Analizaremos en detalle el panteón de los dioses estatales, destacando sus funciones genuinamente romanas más allá de sus contrapartes griegas. Nos adentraremos en el universo sagrado del hogar, donde latía el verdadero corazón de la piedad romana. Descubriremos la maquinaria de su religión a través de sus rituales, sacerdocios y festivales, y veremos cómo Roma, en su expansión, demostró una asombrosa capacidad para absorber e integrar a los dioses de los pueblos conquistados. Finalmente, trazaremos el legado imperecedero de estos mitos, cuya influencia resuena todavía hoy en nuestra cultura, nuestro lenguaje y nuestra forma de ver el mundo. Este es un viaje al alma de una civilización que se creía elegida por los dioses para gobernar el mundo y que utilizó sus mitos como el cimiento de su imperio inmortal.

Las Raíces Profundas - Orígenes Itálicos y la Influencia Etrusca

Mucho antes de que los poetas romanos escribieran sobre ninfas y sátiros a imitación de los griegos, la península itálica estaba poblada por un rico tapiz de creencias autóctonas. La religión romana primigenia no era politeísta en el sentido clásico; era fundamentalmente animista. Los primeros romanos no adoraban a dioses con personalidades complejas y genealogías elaboradas, sino a los numina (singular: numen), que eran las fuerzas o espíritus divinos que se manifestaban en objetos, lugares y acciones. Un numen era la "voluntad" o el "poder" divino inherente a un fenómeno. Así, no existía un "dios del bosque", sino el numen del bosque; no había una "diosa de la puerta", sino el numen que regía el acto de cruzar un umbral.

Esta concepción abstracta y funcional dio lugar a una miríada de deidades altamente especializadas. Había un dios para el arado (Vervactor), para la siembra (Sator), para el crecimiento del grano (Robigus) y para su cosecha (Consus). Jano (Ianus), uno de los dioses más puramente romanos, no era simplemente el dios de las puertas, sino el numen de todo comienzo, transición y pasaje, tanto físico como temporal. Por eso se le representaba con dos caras, mirando al pasado y al futuro, y su nombre dio origen al primer mes de nuestro calendario, enero (Ianuarius). Vesta, la diosa del hogar, era la personificación del fuego sagrado, el centro vital de la familia y del Estado. Su culto, atendido por las vírgenes vestales, era de una importancia capital, pues la extinción de su llama se consideraba un presagio terrible para la supervivencia de Roma.

Estos espíritus no exigían templos grandiosos, sino la ejecución precisa de rituales específicos en el lugar y momento adecuados. La religión era agraria, comunal y estaba íntimamente ligada a los ciclos de la naturaleza y de la vida humana. Marte (Mars), antes de convertirse en el imponente dios de la guerra, era una deidad agrícola y protectora del ganado y los campos, a quien se invocaba para proteger las cosechas de las plagas y las enfermedades. Su carácter bélico se desarrolló a medida que la comunidad romana crecía y la defensa del territorio se volvía primordial, pero nunca perdió del todo su conexión original con la tierra.

Sobre este sustrato itálico se superpuso una influencia decisiva: la de los etruscos. Esta enigmática civilización, que dominó el centro de Italia antes del ascenso de Roma, poseía una religión mucho más estructurada y sombría. Los etruscos legaron a Roma elementos cruciales de su práctica religiosa. El más importante fue el arte de la adivinación, la disciplina etrusca. Los romanos adoptaron y perfeccionaron varias de sus técnicas. La hepatoscopia, o el arte de adivinar la voluntad de los dioses mediante el examen del hígado de un animal sacrificado (generalmente una oveja), era una práctica puramente etrusca. Los sacerdotes especializados, llamados arúspices (haruspices), eran consultados en momentos de gran crisis estatal. También de los etruscos proviene la interpretación de los rayos y los truenos como mensajes divinos y la compleja ciencia de la auguría, la observación del vuelo de las aves para determinar el favor de los dioses ante una acción propuesta.

Además de las prácticas adivinatorias, los etruscos influyeron en la concepción romana de los dioses y en su arquitectura religiosa. La idea de una tríada de dioses principales, que en Roma se convertiría en la Tríada Capitolina (Júpiter, Juno y Minerva), tiene un claro precedente en la tríada etrusca de Tinia, Uni y Menrva. Incluso la arquitectura del templo romano, con su alto podio, su escalinata frontal y su profundo pórtico, deriva directamente de los modelos etruscos. Los etruscos también introdujeron una visión más antropomórfica de los dioses, comenzando el proceso de dar forma humana y personalidad a los abstractos numina latinos. Finalmente, su visión del más allá, más elaborada y lúgubre que la de los primeros latinos, dejó su huella en las creencias romanas sobre la vida después de la muerte y el culto a los antepasados.

Por lo tanto, cuando Roma entró en contacto directo y masivo con la cultura griega a partir del siglo III a.C., no lo hizo como una página en blanco. Poseía ya un sistema religioso robusto y complejo, una mezcla de animismo itálico y formalismo etrusco. Este rico trasfondo es lo que explica por qué el proceso de sincretismo con Grecia no fue una simple suplantación. Los dioses romanos no fueron reemplazados; absorbieron las características, mitos e iconografía de sus equivalentes griegos, pero los filtraron a través de su propia idiosincrasia pragmática, cívica y ritualista. Júpiter adoptó las historias de Zeus, pero nunca dejó de ser, ante todo, el garante de la ley y el poder del Estado romano. Venus se revistió de la sensualidad de Afrodita, pero su importancia capital para Roma radicaba en su papel como Venus Genetrix, la madre ancestral del pueblo romano a través de Eneas. Esta capacidad de absorber sin perder la esencia fue la clave de la longevidad y la fuerza de la religión romana.

La Creación de una Identidad - Mitos Fundacionales como Manifiesto Político

Ninguna civilización ha utilizado su mitología fundacional con tanta eficacia política y social como Roma. Las historias del piadoso Eneas y de los feroces gemelos Rómulo y Remo no son meros cuentos etiológicos; son manifiestos ideológicos, diseñados, refinados y promulgados para justificar el poder, definir el carácter nacional y trazar un destino manifiesto de dominio mundial. Analizarlos en profundidad es comprender cómo Roma se construyó a sí misma, no solo con ladrillos y legiones, sino con una narrativa poderosa.

La Eneida de Virgilio: La Epopeya de la Pietas y el Destino La Eneida es, sin lugar a dudas, la obra cumbre de la literatura latina y una de las piezas de ingeniería social más brillantes de la historia. Escrita por Virgilio en la cúspide del poder de Augusto, el primer emperador, el poema tenía una misión clara: legitimar el nuevo régimen y dar a Roma una epopeya nacional que pudiera rivalizar con las de Homero, pero imbuida de valores puramente romanos.

El genio de Virgilio fue conectar a Roma con el prestigioso ciclo troyano. Al hacerlo, Roma dejaba de ser una advenediza en el Mediterráneo y se convertía en la legítima heredera de una de las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce. El protagonista, Eneas, es la encarnación de la virtud romana por excelencia: la pietas. Este concepto es mucho más amplio que la "piedad" moderna; implica un deber sagrado y una devoción inquebrantable hacia los dioses, la patria y la familia. Todo el viaje de Eneas es una prueba constante a su pietas.

El poema se divide en dos mitades, una "odiseica" (el viaje) y una "ilíadica" (la guerra en Italia). Cada episodio clave está cargado de simbolismo político:

La Huida de Troya: Eneas no escapa para salvar su vida, sino porque los dioses le ordenan salvar el futuro de su raza. La icónica imagen de Eneas cargando a su anciano padre Anquises (el pasado, la tradición) y llevando de la mano a su hijo Ascanio (el futuro, de quien la familia Julia de Augusto reclamaba descender) mientras su esposa Creúsa se pierde en el caos (el sacrificio necesario del pasado para construir el futuro) es una encapsulación perfecta de la pietas y la misión histórica.

El Romance con Dido: El trágico interludio en Cartago es el corazón emocional del poema y su nudo ideológico más complejo. Dido, la reina fundadora de Cartago, representa el furor: la pasión personal, el caos emocional, la priorización del individuo sobre el deber colectivo. Eneas, aunque la ama, debe abandonarla por orden de Júpiter para cumplir con su destino. Su partida, que lleva al suicidio y a la terrible maldición de Dido contra la estirpe de Eneas, sirve para varios propósitos. A nivel moral, demuestra el triunfo de la pietas romana sobre el furor individual. A nivel histórico, proporciona una causa mítica y una justificación divina a la implacable enemistad entre Roma y Cartago, las Guerras Púnicas, que fueron el evento definitorio de la República romana.

El Descenso al Inframundo: En el Libro VI, Eneas viaja al Averno para consultar a su padre. Allí, Anquises le muestra una procesión de las almas de los futuros grandes hombres de Roma: desde Rómulo hasta los héroes de la República como los Escipiones y, como clímax de la visión, el propio Augusto. Este es el momento en que el destino de Roma se revela explícitamente. Anquises define la misión romana en unos versos inmortales: "Recuerda, romano, gobernar a los pueblos con tu imperio (estas serán tus artes), imponer la costumbre de la paz, perdonar a los sometidos y abatir con la guerra a los soberbios". Es la justificación ideológica del imperialismo romano: la conquista no es por codicia, sino para traer paz, orden y ley al mundo.

La Guerra en Italia: La segunda mitad del poema, la guerra contra Turno y los pueblos latinos, establece otro principio fundamental. Eneas no aniquila a sus enemigos. Tras su victoria, se casa con la princesa local, Lavinia, y fusiona a su pueblo troyano con los latinos. Roma, desde su concepción mítica, no es una fuerza de destrucción, sino de asimilación. Su poder reside en su capacidad para incorporar a otros pueblos, otorgarles la ciudadanía y hacerlos partícipes de su proyecto universal.

Rómulo y Remo: La Fundación en la Sangre y la Loba Si la Eneida es la versión culta y augustea del origen, la leyenda de Rómulo y Remo es su contraparte más antigua, oscura y visceral. Es un mito que habla de la dureza de los inicios de Roma y de la primacía absoluta del Estado.

La Loba y Marte: La historia de los gemelos, hijos del dios Marte y de la vestal Rea Silvia, abandonados en el Tíber y amamantados por una loba (Lupa), es un poderoso símbolo. La loba, animal sagrado de Marte, representa la ferocidad, la supervivencia y una conexión con las fuerzas primigenias de la naturaleza. Roma no nace en un palacio, sino en la naturaleza salvaje, nutrida por la violencia y la resistencia. Su linaje divino proviene del dios de la guerra, lo que prefigura su destino militar.

El Fratricidio Fundacional: El acto central y más perturbador del mito es el asesinato de Remo por parte de Rómulo. La disputa surge durante la fundación de la ciudad. Rómulo traza con un arado el pomerium, el surco sagrado que delimita los muros de la futura Roma. Remo, en un acto de burla y desafío a la autoridad de su hermano, salta el surco. Rómulo lo mata instantáneamente. El mensaje es brutal y inequívoco: la ley de la ciudad, la integridad de sus murallas sagradas y la autoridad del fundador son absolutas y están por encima de cualquier lazo de sangre. El fratricidio es el sacrificio de sangre que consagra la fundación, estableciendo que la supervivencia y la unidad del Estado son el valor supremo, por el cual incluso la vida de un hermano puede ser sacrificada. Esta sombra de violencia fundacional acompañará a Roma durante toda su historia, resurgiendo en sus numerosas guerras civiles.

El Rapto de las Sabinas: Tras la fundación, Roma es una ciudad de hombres (fugitivos, exiliados, aventureros). Para asegurar una descendencia, Rómulo organiza el rapto de las mujeres de la tribu vecina, los sabinos. Este acto, que hoy veríamos como una atrocidad, se narra como una necesidad pragmática que conduce a un bien mayor. La guerra subsiguiente se detiene por la intervención de las propias mujeres sabinas, que se interponen entre sus padres y sus nuevos maridos, aceptando su rol como madres de la nueva generación de romanos. El mito concluye con la fusión de los dos pueblos bajo un único gobierno. Al igual que en la Eneida, se refuerza la idea de que la fuerza de Roma reside en su capacidad para absorber e integrar a otros pueblos, incluso si el proceso inicial es violento.

En conjunto, estos dos grandes mitos proporcionaron a Roma una identidad multifacética. La Eneida les dio un origen noble, un mandato divino y un barniz de sofisticación helénica. El mito de Rómulo les recordaba sus raíces humildes, su pragmatismo implacable y la violencia necesaria que yace en los cimientos de cualquier gran poder. Eran, a la vez, los hijos de la civilizada Troya y los cachorros de una loba salvaje.

Polifemo se entera de la llegada de Galatea. Fresco romano antiguo pintado en el "Cuarto Estilo" de Pompeya (45-79 d.C.),

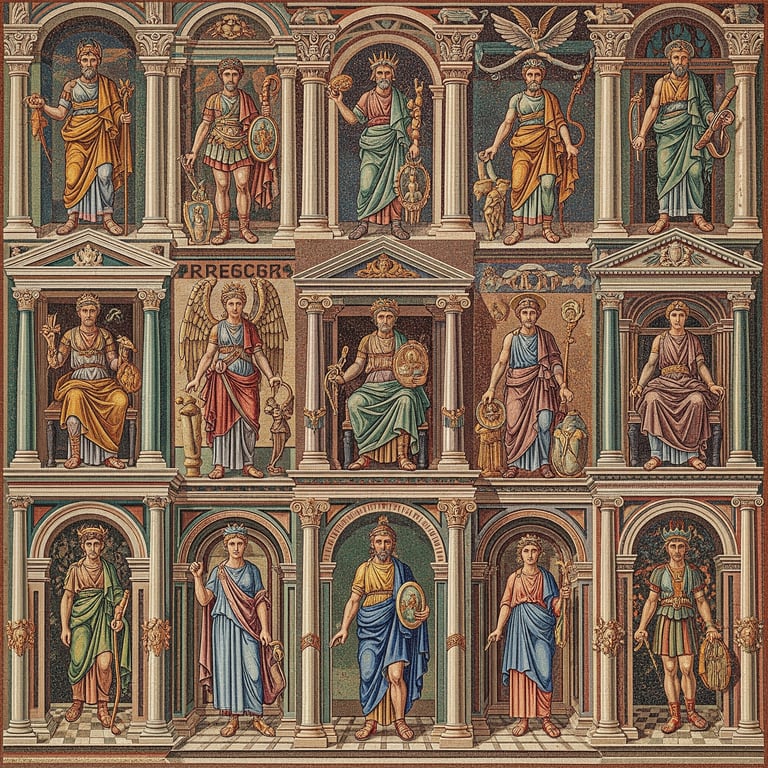

Altar de los doce dioses

El Panteón del Estado - Dioses al Servicio del Imperio

El panteón romano, aunque poblado por figuras que nos resultan familiares por sus equivalentes griegos, estaba organizado y entendido de una manera distintivamente romana. Los dioses no eran simplemente patrones de fenómenos naturales o emociones humanas; eran, ante todo, magistrados divinos, altos funcionarios del cosmos cuya principal responsabilidad era velar por la salud, la estabilidad y la expansión del Estado romano. El culto a estos dioses era una parte integral de la vida cívica, y su favor se buscaba no tanto para la salvación personal como para la gloria colectiva de Roma.

La Tríada Capitolina: El Corazón Divino de Roma En la cima del panteón estatal se encontraba la Tríada Capitolina, cuyo culto conjunto en el Templo de Júpiter Óptimo Máximo en la Colina Capitolina representaba la síntesis del poder y la autoridad divinos.

Júpiter (Iuppiter): "El Mejor y más Grande" (Optimus Maximus). Júpiter era mucho más que el Zeus griego. Si bien compartía el dominio sobre el cielo y el rayo, su papel fundamental era el de garante supremo del Estado, la ley y el orden social. Era el protector de los juramentos (Iuppiter Feretrius), el dador de la victoria (Iuppiter Victor) y el que presidía los actos más solemnes de la vida romana. Los cónsules tomaban posesión de su cargo en su templo, y los generales victoriosos terminaban sus desfiles triunfales depositando su corona de laurel a los pies de su estatua. Júpiter encarnaba la majestad, la autoridad (maiestas) y el poder (imperium) de Roma.

Juno (Iuno): Esposa y hermana de Júpiter, Juno era la protectora de las mujeres, el matrimonio y la maternidad. Como Iuno Regina (Reina), era la contraparte femenina de Júpiter y una poderosa consejera del Estado. Tenía un aspecto marcial como Iuno Sospita, defensora de la ciudad, y también era la guardiana de las finanzas como Iuno Moneta, en cuyo templo se acuñó la primera moneda romana (de ahí las palabras "moneda" y "monetario"). Su relación con Roma era compleja; en la Eneida es la principal antagonista, pero una vez que Roma se establece, se convierte en una de sus más firmes protectoras.

Minerva: Diosa de la sabiduría, la estrategia, las artes y la artesanía. Aunque se la asimila a Atenea, la Minerva romana tenía un énfasis ligeramente diferente. Mientras que Atenea era una prominente diosa guerrera, la faceta bélica de Minerva estaba más ligada a la estrategia y la táctica militar que al combate visceral. Era la patrona de los artesanos, los maestros y los artistas. Su inclusión en la Tríada Capitolina, reemplazando al arcaico Marte, refleja la creciente importancia de la sabiduría, el comercio y la estrategia en la concepción que Roma tenía de sí misma como un imperio civilizado, no solo como una potencia militar bruta.

Los Otros Grandes Dioses del Estado:

Marte (Mars): El dios romano por excelencia. Padre de Rómulo y Remo y, por tanto, progenitor divino del pueblo romano. A diferencia del griego Ares, que era a menudo despreciado como una fuerza de caos y sed de sangre, Marte era una deidad profundamente venerada y respetada. Tenía dos aspectos principales: Mars Gradivus, "el que marcha a la batalla", invocado antes del combate; y Mars Quirinus, un aspecto más pacífico, protector de la comunidad en tiempos de paz. El Campo de Marte (Campus Martius) en Roma era el lugar donde el ejército se entrenaba y se purificaba. Marte representaba la virtus romana: el coraje, la fuerza y la excelencia marcial.

Venus: Originalmente una diosa itálica menor de los jardines y la vegetación, su importancia se disparó al ser identificada con Afrodita y, crucialmente, al ser designada como la madre del héroe Eneas. Esto la transformó en Venus Genetrix, la madre ancestral de la gens Julia y, por extensión, de todo el pueblo romano. Julio César y Augusto promovieron enormemente su culto para legitimar su propio poder. Venus representaba no solo el amor y la belleza, sino también la suerte (Venus Felix) y la victoria (Venus Victrix), asegurando la prosperidad y el éxito de sus descendientes.

Neptuno (Neptunus): Equivalente a Poseidón, era el dios de los mares. Su importancia creció exponencialmente a medida que Roma pasaba de ser una potencia terrestre a dominar todo el Mediterráneo, al que llamaban Mare Nostrum ("Nuestro Mar"). Era el patrón de la armada romana y del comercio marítimo, crucial para la alimentación y la riqueza del imperio.

Ceres: La antigua diosa itálica de la agricultura, el grano y la fertilidad de la tierra, asimilada a la griega Deméter. Era una deidad de vital importancia para el pueblo, especialmente para la plebe. Su templo en el Aventino era un centro de la vida plebeya. Ceres garantizaba la cosecha, el pilar sobre el que se sustentaba la sociedad romana.

Apolo (Apollo): Una deidad importada casi directamente de Grecia sin un claro precedente romano. Fue introducido por su asociación con la profecía, la curación y la música. Augusto lo adoptó como su patrón personal, atribuyéndole su victoria en la batalla de Actium. Construyó un magnífico templo en su honor en el Palatino, junto a su propia casa, elevándolo a una posición de primer orden en el panteón. Apolo representaba el orden, la civilización y la cultura, los valores que Augusto quería promover.

Diana: Asimilada a Artemisa, era la diosa de la caza, la luna y la naturaleza salvaje. Tenía un famoso templo en el Aventino, donde era venerada como protectora de los esclavos y las clases bajas. Su independencia y su dominio sobre los bosques representaban una faceta de la naturaleza que, aunque fuera de los muros de la ciudad, debía ser respetada y apaciguada.

Vulcano (Vulcanus): El dios del fuego, tanto en su aspecto destructivo (volcanes, incendios) como creativo (la forja). Como Hefesto, era el herrero de los dioses, forjando sus armas. Su culto era importante para prevenir los incendios, un peligro constante en una ciudad tan densamente poblada como Roma.

Mercurio (Mercurius): El Hermes romano. Era el dios del comercio, las ganancias, los viajeros y los mensajeros. También, con una connotación menos negativa que en Grecia, de los ladrones y el engaño. Su culto era inmensamente popular entre los mercaderes, que veían en él al patrón que garantizaba el éxito en sus transacciones.

Vesta: Guardiana del fuego sagrado, una de las deidades más arcaicas y veneradas. No se la representaba con una estatua humana en su templo, pues el propio fuego era su manifestación. Simbolizaba la continuidad y la eternidad de la familia y, por extensión, del Estado. Su culto, a cargo de las Vestales, era un pilar de la religión romana.

Jano (Ianus): Un dios únicamente romano, sin parangón griego. El dios de las puertas, los comienzos y las transiciones. Las puertas de su templo en el Foro se mantenían abiertas en tiempos de guerra y se cerraban solemnemente en tiempos de paz, un evento extremadamente raro en la historia de Roma. Representaba el paso del pasado al futuro, de la paz a la guerra, del desorden al orden.

Estos dioses, junto con muchos otros, formaban un sistema divino complejo y funcional. Cada uno tenía su rol, sus rituales y su lugar en el calendario, trabajando en conjunto para asegurar la grandeza y la perpetuidad del Estado Romano, el verdadero y último objeto de su devoción.

El Corazón de la Piedad - La Religión del Hogar y de los Ancestros

Si bien el Panteón estatal, con sus grandiosos templos y sus festivales públicos, constituía la cara visible de la religión romana, su fundamento más profundo y personal residía en el culto doméstico. Para el ciudadano romano, la domus (casa) no era solo un refugio, sino un templo en sí misma, el centro de un universo sagrado que conectaba a los vivos con los muertos y a la familia con los dioses. La práctica religiosa diaria, liderada por el paterfamilias en su rol de sumo sacerdote del hogar, era la base sobre la que se construía toda la piedad romana. Este culto privado, íntimo y constante, aseguraba la protección, la prosperidad y, sobre todo, la continuidad del linaje (gens).

El hogar estaba poblado por un conjunto de espíritus guardianes, entidades divinas mucho más cercanas e inmediatas que los grandes dioses del Capitolio.

Los Lares Familiares: Guardianes del Territorio Doméstico Los Lares eran quizás las deidades más queridas y omnipresentes del culto privado. Eran los espíritus protectores del hogar y de los terrenos de la familia. Originalmente asociados a los campos y las encrucijadas (Lares Compitales), se trasladaron al interior del hogar como los Lares Familiares. Se creía que eran las almas de los ancestros fundadores de la familia, que seguían velando por sus descendientes. Su santuario era el lararium, un pequeño nicho o edículo que solía encontrarse en el atrio, la sala principal de la casa, donde todos los que entraban podían verlo. En las pinturas o estatuillas del lararium, los Lares eran representados como dos jóvenes vigorosos, vestidos con túnicas cortas y ceñidas, en plena danza. Su movimiento perpetuo simbolizaba su vigilancia constante y alegre. En una mano sostenían un rhyton (un cuerno para beber), y en la otra una patera (un plato para ofrendas), símbolos de la fertilidad y la abundancia que traían a la casa. Cada día, la familia realizaba pequeñas ofrendas de grano, fruta, vino o incienso. Durante las comidas importantes, se arrojaban al fuego del hogar las primicias de los platos en su honor.

Los Penates: Garantes de la Supervivencia Estrechamente vinculados a los Lares, pero con una función distinta, estaban los Penates. Su nombre deriva de penus, la despensa o almacén de la casa. Eran los espíritus protectores del sustento de la familia, los guardianes de las provisiones que aseguraban la supervivencia. Mientras que los Lares protegían el "espacio", los Penates protegían la "sustancia". Su importancia trascendía lo meramente material; eran el símbolo de la continuidad y la permanencia de la familia. Esta idea estaba profundamente arraigada en el mito fundacional de Eneas, quien, al huir de Troya, se llevó consigo los Penates públicos de la ciudad. Este acto sagrado se replicaba a escala microcósmica en cada hogar romano. El culto a los Penates conectaba la despensa de cada familia con el destino mismo de Roma, haciendo de cada comida un acto religioso que reafirmaba la pertenencia a la comunidad.

El Genius y la Juno: La Esencia Divina del Individuo El concepto del Genius es una de las creencias más personales de la religión romana. El Genius era el espíritu tutelar inherente a cada hombre, su doble divino, su fuerza vital y, crucialmente, su poder procreador. Acompañaba al hombre desde su nacimiento hasta su muerte y representaba su esencia individual. El paterfamilias, como cabeza del linaje, veneraba a su Genius de forma especial, pues de él dependía la continuación de la familia. El día del cumpleaños de un hombre era, en realidad, la festividad de su Genius, y se celebraba con ofrendas de vino, flores y pasteles sin sangre. En las representaciones artísticas, el Genius a menudo aparecía como una figura togada con la cabeza velada, como un sacerdote, o como una serpiente, símbolo de la tierra, la fertilidad y la renovación. La contraparte femenina era la Juno, el espíritu guardián de cada mujer. La Juno protegía a la mujer a lo largo de su vida, especialmente en su rol de esposa y madre, velando por su fertilidad y por los partos. Así, cada hombre y cada mujer de la casa tenían su propio protector divino personal.

Los Manes: El Culto a los Ancestros Los romanos tenían una profunda veneración por sus antepasados, conocidos colectivamente como los Di Manes (los "dioses buenos" o "dioses puros"). Se trataba de los espíritus de los muertos de la familia. A diferencia de las larvae o lemures, que eran espíritus vengativos y temidos de aquellos que habían tenido una mala muerte o no habían recibido los ritos funerarios adecuados, los Manes eran los ancestros benévolos que formaban parte de la familia extendida, tanto los vivos como los muertos. El respeto a los Manes era fundamental. Las tumbas eran sagradas e inviolables, y las familias celebraban festivales específicos para honrar a sus muertos. El más importante era la Parentalia, que tenía lugar en febrero. Durante varios días, se cerraban los templos, se prohibían los matrimonios y los magistrados no llevaban sus insignias. Las familias acudían a las tumbas de sus antepasados para dejar ofrendas de comida y flores y compartir una comida ritual, reforzando los lazos con los que ya no estaban. Se creía que, si eran apaciguados y recordados, los Manes ofrecían protección y consejo desde el más allá. Olvidarlos o descuidar sus ritos podía acarrear su ira y desgracia para la familia.

Este complejo sistema de creencias domésticas creaba un tejido de piedad que envolvía la vida diaria. Cada acto, desde encender el fuego por la mañana hasta compartir la cena, estaba impregnado de significado religioso. El hogar romano era un microcosmos del Estado, con el paterfamilias como su magistrado principal y los espíritus domésticos como su panteón protector. Esta sólida base religiosa, centrada en la familia y el linaje, fue uno de los pilares más resistentes de la sociedad romana, sobreviviendo mucho tiempo después de que el culto a los grandes dioses del Estado comenzara a declinar.

La Maquinaria de lo Sagrado - Ritual, Sacerdocio y Profecía

La religión romana era, en esencia, una tecnología de lo sagrado. Su eficacia no dependía de la efusión sentimental o de la fe ciega, sino de la ejecución impecable de un conjunto de procedimientos increíblemente detallados. El universo se regía por leyes divinas tan inmutables como las humanas, y el objetivo del ritual era interactuar con ese sistema de manera correcta para mantener el equilibrio fundamental conocido como la pax deorum, la "paz con los dioses". Cualquier alteración de esta paz, provocada por un ritual mal ejecutado, un presagio ignorado o un acto de impiedad, podía acarrear la ira divina, manifestada en forma de derrotas militares, plagas o desastres naturales. Por ello, la religión pública era una ciencia exacta, un asunto de Estado de la máxima importancia, confiado a especialistas altamente cualificados: los sacerdotes.

La Lógica del Ritual: Do ut Des El principio rector de la interacción con lo divino era el do ut des ("doy para que des"). Esta fórmula contractual revela la mentalidad romana: la piedad era una transacción honorable entre dos partes. Los humanos ofrecían a los dioses lo que les era debido —honores, ofrendas, sacrificios— y, a cambio, esperaban que los dioses cumplieran su parte del trato, otorgando protección, fertilidad y victoria.

El Sacrificio (Sacrificium): Era el acto ritual más poderoso, el medio principal para alimentar a los dioses y obtener su favor. El tipo más solemne era el sacrificio de animales. El procedimiento era de una precisión asombrosa. Primero, se seleccionaba la víctima (victima). El animal debía ser perfecto, sin defectos, y su sexo y color debían corresponder a la naturaleza del dios invocado: animales de pelaje blanco para los dioses celestiales (como Júpiter), de pelaje oscuro para los dioses ctónicos (del inframundo, como Plutón); machos para los dioses, hembras para las diosas. Durante la ceremonia, el sacerdote, con la cabeza velada (capite velato) para evitar cualquier distracción o visión de mal agüero, recitaba la plegaria. Se rociaba la cabeza del animal con mola salsa (una mezcla de harina de espelta tostada y sal preparada por las Vírgenes Vestales). Si el animal asentía tras este acto, se interpretaba como su consentimiento. Tras la plegaria, el animal era sacrificado. Su sangre se derramaba sobre el altar y su cuerpo se abría para el extispicium, la inspección de las vísceras por parte de un arúspice. El estado del hígado, el corazón y los pulmones revelaba si el sacrificio había sido aceptado por la deidad. Finalmente, las vísceras y la grasa se quemaban en el altar como la porción para el dios, mientras que el resto de la carne se cocinaba y se compartía en un banquete comunal, sellando el pacto entre los dioses y la comunidad.

La Plegaria (Precatio): Las plegarias romanas no eran conversaciones espontáneas, sino fórmulas legales de una precisión inflexible. Un solo error en la dicción, un tartamudeo o un lapsus de memoria podía invalidar todo el rito. Por ello, a menudo un acólito recitaba el texto para que el sacerdote lo repitiera, asegurando la exactitud. La plegaria solía seguir una estructura fija: una invocación precisa al dios (nombrando varios de sus epítetos para asegurar que se le llamaba por el correcto), la exposición de la petición y, finalmente, la promesa de una ofrenda o votum si la petición era concedida.

El Voto (Votum): Era una promesa solemne hecha a una deidad a cambio de su intervención. Un general podía prometer la construcción de un templo a cambio de la victoria en una batalla; un individuo podía prometer un sacrificio si se recuperaba de una enfermedad. Estos votos eran contratos vinculantes. No cumplirlos era un acto de grave impiedad que acarrearía terribles consecuencias.

Los Colegios Sacerdotales: Ingenieros de lo Divino La complejidad de esta maquinaria ritual requería de especialistas. En Roma, los sacerdotes no eran una casta separada como en Egipto o Judea; eran ciudadanos, a menudo de la más alta aristocracia, que ocupaban cargos religiosos además de sus carreras políticas y militares. Estaban organizados en "colegios" (collegia).

Los Pontífices (Pontifices): Eran el colegio sacerdotal más importante y poderoso. Presididos por el Pontifex Maximus (un cargo que ostentarían los emperadores), eran los guardianes e intérpretes del derecho sagrado (ius divinum). Su poder era inmenso. Controlaban el calendario romano, decidiendo cuándo se insertaban los meses intercalares, lo que les daba poder para alargar o acortar el mandato de un magistrado. Eran los archiveros del Estado, manteniendo los Annales Maximi, los registros oficiales de los acontecimientos anuales. Actuaban como asesores en todos los asuntos relacionados con la religión, desde la consagración de templos hasta los ritos funerarios.

Los Augures (Augures): Eran los maestros de la adivinación oficial. Su función no era predecir el futuro, sino determinar la voluntad de Júpiter: si aprobaba o desaprobaba una acción propuesta (una elección, una batalla, una sesión del Senado). Su principal método era la observación de los signos celestes (auguria), sobre todo el vuelo y el canto de las aves. El augur delimitaba un espacio sagrado en el cielo (templum) y observaba qué aves aparecían, en qué dirección volaban y qué sonidos hacían. Un signo desfavorable (obnuntiatio) tenía el poder de paralizar cualquier asunto público, lo que convertía a los augures en una fuerza política de primer orden.

Las Vírgenes Vestales (Virgines Vestales): Este era el único sacerdocio femenino a tiempo completo en Roma. Seis mujeres, seleccionadas en la infancia de entre las familias patricias, dedicaban 30 años de su vida al servicio de Vesta. Su principal deber era mantener encendida la llama sagrada en el Templo de Vesta, símbolo de la eternidad de Roma. Gozaban de unos privilegios extraordinarios: eran legalmente autónomas, se desplazaban en un carro especial, tenían asientos de honor en los juegos y su persona era sacrosanta. Guardaban en el templo no solo objetos sagrados, sino también testamentos de personajes importantes y tratados de Estado. Sin embargo, su estatus dependía de su absoluta pureza. Si una vestal dejaba que el fuego se apagara, era azotada. Si rompía su voto de castidad, el castigo era aterrador: era enterrada viva en el Campus Sceleratus ("Campo Maldito"), pues su sangre sagrada no podía ser derramada.

Los Flamines (Flamines): Eran sacerdotes dedicados exclusivamente al culto de una única deidad. Los tres más importantes eran los Flamines Maiores: el Flamen Dialis (de Júpiter), el Flamen Martialis (de Marte) y el Flamen Quirinalis (de Quirino). El Flamen Dialis estaba sujeto a una serie de tabúes arcaicos y extraordinariamente restrictivos que demuestran la antigüedad de su cargo: no podía pasar la noche fuera de Roma, tocar metal, montar a caballo, ver a un ejército armado o tener nudos en su vestimenta. Su vida era, en efecto, un ritual constante.

Los Arúspices (Haruspices): Aunque no formaban un colegio oficial romano, estos especialistas de origen etrusco eran consultados constantemente. Eran los expertos en el arte de la extispicina, la lectura de las vísceras de los animales sacrificados. El hígado, considerado el espejo del cosmos, se examinaba minuciosamente en busca de anomalías que pudieran indicar la voluntad divina. También interpretaban los "prodigios" (prodigia), eventos extraños que rompían el orden natural (lluvias de sangre, nacimientos de animales deformes) y que se consideraban signos de la ira divina.

Esta compleja red de rituales y sacerdocios aseguraba que ninguna acción importante, pública o privada, se llevara a cabo sin la debida sanción divina, manteniendo así la maquinaria del universo y del imperio en perfecto funcionamiento.

Mujer desconocida como Ceres. Mármol, obra de arte romana, c. 235 - 250 d.C. Creative Commons Atribución-Compartir Igual 3.0 Unported.

La Asimilación del Otro - Sincretismo y Cultos Mistéricos

Una de las claves del éxito y la longevidad del Imperio Romano fue su extraordinaria capacidad para la asimilación cultural y religiosa. A diferencia de otros imperios que imponían a sus dioses por la fuerza, Roma practicó una política de sincretismo e incorporación. Cuando los romanos entraban en contacto con un nuevo pueblo, no veían a sus dioses como rivales de los suyos, sino como manifestaciones locales de las mismas fuerzas divinas. A través de un proceso conocido como interpretatio romana, identificaban a las deidades extranjeras con las de su propio panteón. Este enfoque no solo facilitaba la administración de las provincias, sino que también enriquecía y transformaba el propio paisaje religioso romano.

Sin embargo, a medida que el imperio crecía y entraba en contacto con las antiguas civilizaciones de Oriente, comenzaron a llegar a Roma nuevas formas de religiosidad que ofrecían algo que la religión estatal tradicional no proporcionaba: una conexión personal y emocional con lo divino, y la promesa de salvación individual y una vida feliz después de la muerte. Eran los "cultos mistéricos", llamados así por sus ritos de iniciación secretos (mysteria).

La Gran Madre Cibeles (Magna Mater): El primer gran culto oriental en llegar a Roma fue el de Cibeles, la Gran Madre de los Dioses, originaria de Frigia (en la actual Turquía). Su llegada fue un acto de Estado. En el año 204 a.C., en uno de los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Púnica contra Aníbal, los romanos consultaron los Libros Sibilinos, que profetizaron que si la "Madre de Ida" era llevada a Roma, el enemigo sería expulsado de Italia. Una embajada solemne viajó a Pesinunte y trajo a Roma el símbolo de la diosa: un betilo, una piedra negra cónica, probablemente un meteorito. El culto a Cibeles era salvaje, exótico y extático. Sus rituales, los Ludi Megalenses, incluían procesiones frenéticas con música ensordecedora de tambores, platillos y flautas. Sus sacerdotes, conocidos como Galli, se autoflagelaban hasta sangrar y, en el clímax de la éxtasis, algunos se autocastraban en imitación de Atis, el joven amante pastor de la diosa, cuya muerte y resurrección simbolizaban el ciclo de la muerte y el renacimiento de la naturaleza. Este aspecto era demasiado extremo para la sobriedad romana. El Estado aceptó el culto, construyó un templo a la diosa en el Palatino, pero durante mucho tiempo prohibió a los ciudadanos romanos convertirse en Galli, confinando el sacerdocio a orientales. Con el tiempo, sin embargo, su culto se popularizó, especialmente entre las mujeres.

La Reina del Cielo, Isis: Procedente de Egipto, el culto a Isis se convirtió en una de las religiones más populares del Imperio. Isis ofrecía un mensaje de esperanza y compasión universal. Era la diosa madre que había recompuesto el cuerpo de su esposo asesinado, Osiris, y había protegido a su hijo Horus. Se presentaba como una salvadora, una figura maternal que escuchaba las plegarias de los humildes y prometía a sus iniciados una vida después de la muerte. Su atractivo era inmenso. Ofrecía una relación personal e íntima con una deidad benévola, algo que la religión contractual romana no daba. Sus ceremonias eran coloridas y llenas de simbolismo. La más famosa era la Navigium Isidis ("la Nave de Isis"), una procesión en primavera que celebraba la apertura de la temporada de navegación, en la que una barca cargada de ofrendas era botada al mar. Los iniciados pasaban por ceremonias secretas que simulaban la muerte y el renacimiento, garantizándoles la protección de la diosa en el más allá. Las autoridades romanas, como Augusto, vieron inicialmente este culto con gran recelo por su origen extranjero y su secretismo, llegando a prohibirlo en varias ocasiones. Sin embargo, su popularidad era tal que finalmente fue aceptado e integrado, y los templos de Isis (isea) se extendieron por todo el imperio.

El Dios Invicto, Mitra: De origen persa, el mitraísmo fue un culto mistérico que alcanzó una enorme popularidad, especialmente entre los soldados, los funcionarios y los mercaderes. Era un culto exclusivamente masculino, lo que reforzaba los lazos de camaradería en el ejército. Su teología era compleja, centrada en la figura de Mitra, un dios solar asociado a la justicia y los contratos. El ritual central tenía lugar en templos subterráneos o cuevas adaptadas llamados mithraea. El punto focal de cada mitreo era una imagen de la tauroctonía: Mitra sacrificando a un toro sagrado. Esta escena es una compleja alegoría cósmica. De la sangre y el cuerpo del toro surgen el grano y las plantas, y figuras como un perro, una serpiente y un escorpión atacan al animal. Probablemente representa el poder de Mitra para controlar el cosmos y generar vida a través del sacrificio. El culto estaba organizado en una estricta jerarquía de siete grados de iniciación (Cuervo, Novio, Soldado, León, Persa, Corredor del Sol y Padre), cada uno asociado a un planeta. Para ascender, el iniciado debía pasar por pruebas y ordalías. El mitraísmo enfatizaba la lealtad, el deber, el honor y la lucha entre el bien y el mal, valores que resonaban profundamente con la mentalidad militar romana. Mitra era el Sol Invictus, el "Sol Invicto", y su cumpleaños se celebraba el 25 de diciembre, fecha del solsticio de invierno.

Estos cultos no reemplazaron a la religión tradicional, sino que coexistieron con ella, satisfaciendo necesidades espirituales que el culto cívico no cubría. Un mismo ciudadano podía realizar un sacrificio a Júpiter por el bien del Estado por la mañana y participar en un rito mitraico por la noche. Esta capacidad de superponer y combinar diferentes lealtades religiosas fue un rasgo distintivo del Imperio Romano tardío, creando un paisaje espiritual increíblemente rico y diverso justo antes de la llegada y el eventual triunfo del cristianismo.

La Sombra del Águila - El Legado Imperecedero de la Mitología Romana

La ascensión del cristianismo como religión oficial del Imperio en el siglo IV d.C. marcó el principio del fin para el paganismo romano. Los templos fueron cerrados o reconvertidos en iglesias, los sacrificios prohibidos y las estatuas de los dioses derribadas. Sin embargo, aunque el culto desapareció, la mitología, ese vasto universo de historias, personajes y símbolos, demostró tener una vitalidad asombrosa. No murió; se transformó, se ocultó y resurgió una y otra vez, impregnando de tal manera la cultura occidental que su legado es, aún hoy, omnipresente e ineludible.

Durante la Edad Media, los mitos sobrevivieron de formas inesperadas. Mientras que la Iglesia condenaba a los dioses como demonios, los intelectuales cristianos no podían ignorar la vasta literatura clásica. Encontraron formas de neutralizarla y adaptarla. Una de las más influyentes fue el evemerismo, la teoría del mitógrafo griego Evémero de que los dioses no eran más que antiguos reyes y héroes humanos deificados por la gratitud o el miedo de sus pueblos. Esta interpretación permitía leer las historias de Júpiter o Hércules como crónicas históricas distorsionadas, despojándolas de su poder religioso. Otra vía fue la alegoría: los mitos se interpretaban como complejas metáforas de verdades morales o teológicas cristianas. Así, el viaje de Eneas podía leerse como el viaje del alma cristiana hacia Dios. Poetas como Dante Alighieri poblaron su Infierno y su Paraíso con figuras de la antigüedad clásica, como Virgilio, quien se convierte en su guía a través del inframundo.

El verdadero y explosivo renacimiento de la mitología romana llegó, como su nombre indica, con el Renacimiento. A partir del siglo XIV, el redescubrimiento de textos y obras de arte clásicos desató una fascinación sin precedentes por la antigüedad. Los mitos romanos se convirtieron en la principal fuente de inspiración para las artes. Las historias de Venus y Adonis, el juicio de Paris, las hazañas de Apolo o el rapto de Proserpina llenaron los lienzos de los más grandes maestros, desde Botticelli y Tiziano hasta Rubens y Velázquez. La escultura se miró en el espejo de las obras clásicas, con Miguel Ángel creando un David que rivalizaba en espíritu con las estatuas de los héroes antiguos. Los mitos ofrecían un lenguaje visual universal para explorar las pasiones humanas: el amor, los celos, la ambición, la tragedia.

Esta influencia continuó durante el Barroco y alcanzó un nuevo apogeo con el Neoclasicismo en los siglos XVIII y XIX. En la era de la Ilustración y las revoluciones, los artistas y pensadores no solo se fijaron en los mitos, sino también en las virtudes de la República Romana. Héroes como Cincinato, que abandonó el poder para volver a su arado, o los Horacios, que sacrificaron a su familia por la patria, se convirtieron en modelos para los ciudadanos de las nuevas repúblicas de América y Francia. La arquitectura de las capitales como Washington D.C. y París se llenó de columnas, frontones y cúpulas a imitación de los edificios romanos.

Hoy, la sombra del águila romana sigue proyectándose sobre nosotros. Nuestro lenguaje está plagado de su herencia: los nombres de los planetas de nuestro sistema solar (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno), los meses de nuestro calendario (enero por Jano, marzo por Marte, julio por Julio César, agosto por Augusto), y un sinfín de palabras como "marcial", "jovial", "volcán", "cereal" o "monetario". El psicoanálisis moderno utiliza sus mitos para nombrar complejos y arquetipos, como el narcisismo. El derecho romano es la base de los sistemas legales de gran parte de Europa y América Latina. El águila, el fasces y otros símbolos romanos siguen siendo utilizados por innumerables instituciones gubernamentales y militares para proyectar una imagen de poder, orden y autoridad. El cine, la literatura y los videojuegos recurren constantemente a sus dioses, héroes y monstruos.

La mitología romana, por tanto, es mucho más que un conjunto de creencias muertas. Es un código genético cultural, un repertorio de historias y símbolos que Occidente ha utilizado durante dos milenios para pensarse a sí mismo, para celebrar sus triunfos, para explorar sus contradiciones y para definir sus ideales de poder, justicia y civilización. El Panteón está vacío, pero sus ecos resuenan en cada rincón de nuestro mundo.

Libros Recomendados en Español

Para aquellos que deseen sumergirse aún más en el fascinante universo de la mitología y la religión romanas, la siguiente selección de libros, todos disponibles en español, ofrece una excelente puerta de entrada y la posibilidad de profundizar con rigor y placer.

"Diccionario de mitología griega y romana" de Pierre Grimal: Esta es, sin duda, la obra de referencia fundamental y el punto de partida indispensable. Organizado alfabéticamente, este diccionario no se limita a definir, sino que narra las historias, explica las genealogías y contextualiza cada figura, mito y concepto con una erudición asombrosa y una claridad excepcional. Es la herramienta de consulta perfecta para resolver cualquier duda y una lectura apasionante por sí misma.

"Los mitos romanos" de Robert Graves: Graves fue un poeta y novelista, y su enfoque es más literario y narrativo que académico. Reconstruye los mitos con una prosa vívida y poderosa, ofreciendo sus propias interpretaciones, a veces controvertidas pero siempre estimulantes, sobre sus orígenes y significados. Es una lectura ideal para quienes buscan sentir la fuerza de las historias más allá de los datos.

"La religión romana" de Jean Bayet: Este libro es un clásico para entender la esencia de la religiosidad romana. Bayet va más allá de la mitología para adentrarse en la historia y la sociología de la religión, explicando el ritual, las instituciones sacerdotales y el pensamiento religioso de una manera profunda y estructurada. Es perfecto para comprender el "cómo" y el "porqué" de las prácticas religiosas romanas.

"¿Creían los griegos en sus mitos?" de Paul Veyne: Aunque el título se centra en los griegos, este brillante y provocador ensayo es igualmente aplicable a los romanos. Veyne explora la compleja relación que una civilización tiene con sus propias historias sagradas, analizando los diferentes "modos de creencia". Es una obra fundamental para reflexionar sobre qué significaba realmente "creer" en Júpiter o en la divinidad del emperador.

Fuentes Primarias: Para una inmersión total, nada supera la lectura de los propios romanos.

"La Eneida" de Virgilio: La epopeya nacional de Roma. Es esencial leerla para comprender la visión idealizada que los romanos tenían de su propio destino y de la virtud de la pietas. Se recomienda una edición con un buen aparato crítico de notas que ayuden a contextualizar la obra.

"Metamorfosis" de Ovidio: Una colección enciclopédica y magistralmente narrada de más de 250 mitos, en su mayoría greco-romanos. Fue una de las obras más influyentes en la transmisión de la mitología clásica a la posteridad. Su tono es a menudo más irónico y juguetón que el de Virgilio.

"Fastos" de Ovidio: Un poema que describe el calendario religioso romano, explicando el origen mítico de los festivales de cada mes. Es una fuente de valor incalculable para conocer las festividades, los ritos y las leyendas más arcaicas.

"Historia de Roma desde su fundación" de Tito Livio: Aunque es una obra de historia, los primeros libros narran con gran detalle las leyendas fundacionales de Roma, desde Eneas hasta Rómulo y los primeros reyes, ofreciendo la versión canónica de muchos de estos mitos.