La Esclavitud en Roma: El Motor Oculto del Imperio

La vasta y compleja civilización romana, famosa por sus códigos legales y su concepto de ciudadanía (libertas), se erigió sobre un cimiento sombrío e ineludible: la esclavitud. Esta no fue un fenómeno marginal, sino el motor económico y social del Imperio, que llegó a subyugar a millones de personas. El jurista Varrón definió al esclavo (servus) con una frialdad brutal como el instrumentum vocale, la "herramienta parlante", una propiedad clasificada como una cosa (res) ante la ley, desprovista de derechos civiles o personalidad jurídica. La fuente principal de este suministro masivo fue la guerra de conquista durante la República, que inundó los mercados de Roma con cautivos. Sin embargo, el sistema se mantuvo mediante la reproducción (vernae) y el comercio. Desde las brutales minas y los extenuantes latifundia rurales hasta los cultos pedagogos y administradores de las casas urbanas, la vida del esclavo variaba enormemente, unida solo por la amenaza constante del terror. La posibilidad de la manumisión (liberación), con la esperanza de alcanzar la ciudadanía (aunque limitada), actuó como una válvula de escape crucial, canalizando la ambición en lugar de la rebelión. La esclavitud es, en última instancia, la paradoja central que define la gloria y la crueldad de Roma.

ROMA

El "Instrumentum Vocale"

En el vasto y complejo tapiz de la historia romana, tejido con hilos de conquistas militares, proezas de ingeniería, evolución jurídica y brillantez filosófica, existe una hebra oscura, gruesa e ineludible sin la cual el diseño entero se deshace: la esclavitud. Ninguna otra sociedad en la historia de la humanidad, quizás con la excepción del Caribe y el sur de Estados Unidos siglos después, dependió de una manera tan estructural, tan absoluta y tan íntima de la mano de obra esclavizada. La esclavitud no fue un mero apéndice de la economía romana; fue su motor, su cimiento y, en muchos aspectos, su espejo más crudo.

El término que mejor captura la esencia de esta institución no proviene de un poeta o un filósofo moralista, sino del más pragmático de los eruditos romanos, Marco Terencio Varrón. En su tratado De re rustica (Sobre las cosas del campo), Varrón clasificó fríamente las herramientas de una finca agrícola en tres categorías: el instrumentum mutum (la herramienta muda, como arados y carros), el instrumentum semivocale (la herramienta semi-parlante, referida al ganado) y el instrumentum vocale (la herramienta parlante). Este último era, inequívocamente, el esclavo (servus).

Esta definición, brutal en su honestidad, encapsula la paradoja central de la esclavitud romana. El servus era una persona, dotada de voz, intelecto, habilidades y, a menudo, una cultura superior a la de su propio amo (especialmente en el caso de los esclavos griegos). Sin embargo, ante la ley romana, esa persona era reducida a una res: una "cosa". Más específicamente, era una res mancipi, una de las categorías de propiedad consideradas más fundamentales para el Estado romano, junto con la tierra en Italia, las bestias de tiro y las servidumbres. El esclavo podía ser comprado, vendido, alquilado, torturado, hipotecado o asesinado (aunque esto último se fue regulando con el tiempo) a total discreción de su dominus (propietario). No tenía personalidad jurídica, no podía contraer matrimonio legal (su unión era un mero contubernium, una cohabitación tolerada), no podía poseer bienes (aunque existía el peculium, como veremos) y sus hijos, sin importar quién fuera el padre, nacían esclavos, heredando la condición de la madre.

La escala del fenómeno es difícil de asimilar para la sensibilidad moderna. Los historiadores debaten las cifras exactas, pero las estimaciones más conservadoras sugieren que, en la cúspide del Imperio (finales de la República y principios del Alto Imperio), entre el 30% y el 40% de la población de Italia estaba compuesta por esclavos. Esto se traduce en millones de individuos. En la propia ciudad de Roma, se calcula que de un millón de habitantes, al menos 300.000 eran esclavos. Esta saturación no se limitaba a las élites; poseer un esclavo o dos era un marcador de estatus incluso para un artesano o un tendero modesto. Un senador rico, como Plinio el Joven, podía poseer miles, repartidos entre sus villas rurales (latifundia) y su residencia urbana (domus).

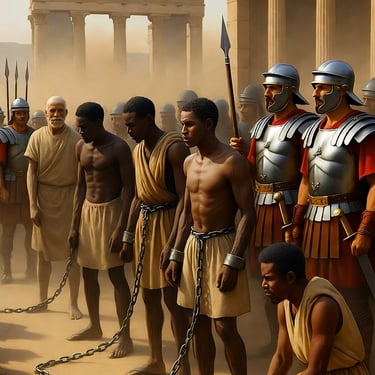

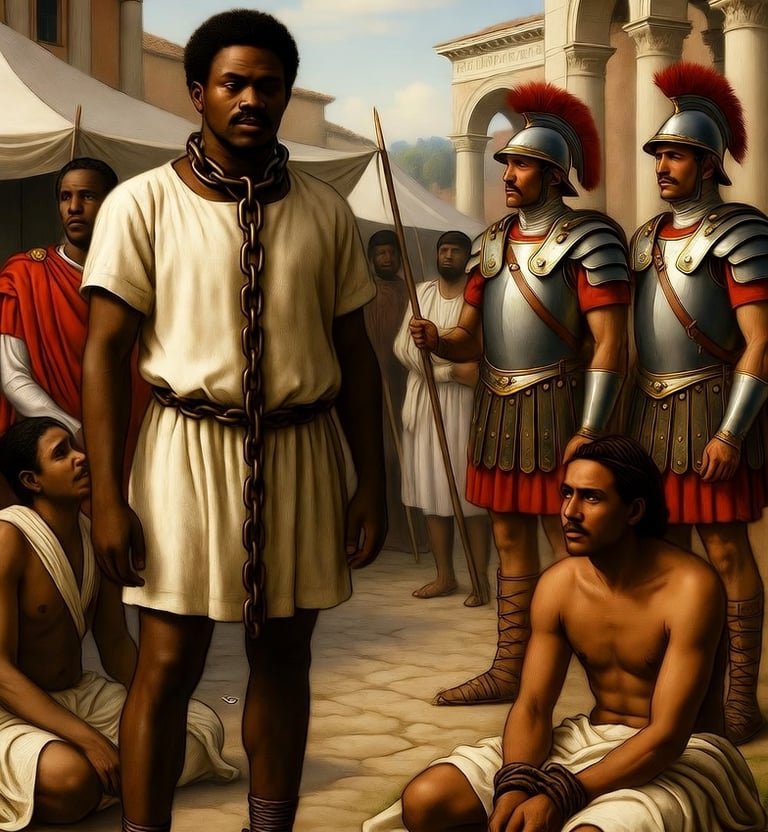

Esta omnipresencia es lo que distingue fundamentalmente a la esclavitud romana de otras formas de servidumbre. A diferencia de la esclavitud ateniense, que era crucial pero menos masiva, o de la servidumbre medieval, que ataba a la persona a la tierra pero le concedía ciertos derechos, la esclavitud romana era una "esclavitud-mercancía" a una escala industrial. Fue el resultado directo del éxito militar de Roma. Cada conquista traía consigo decenas de miles de cautivos que eran vendidos sub corona ("bajo la corona", una guirnalda que señalaba su venta como botín) directamente en el campo de batalla o enviados a mercados especializados. La conquista de las Galias por César, la destrucción de Cartago o la supresión de las revueltas judías inundaron el mercado, abarataron los precios y cimentaron una economía que necesitaba un suministro constante de cuerpos para funcionar.

Se ha dicho que Roma conquistó el mundo en defensa propia, pero es más exacto decir que Roma conquistó el mundo y, al hacerlo, se vio obligada a crear un sistema legal y social que justificara la subyugación de ese mundo. La ironía es profunda: el Imperio que legó al mundo los conceptos de ius (ley), civitas (ciudadanía) y libertas (libertad) lo hizo sobre las espaldas de millones de personas a las que se les negó sistemáticamente todo ello. Los mismos romanos que debatían los matices de la filosofía estoica sobre la dignidad humana en sus villas, eran servidos por hombres y mujeres que habían sido despojados de esa misma dignidad.

Esta entrada explorará esta institución en todas sus facetas: desde las brutales realidades del mercado de esclavos de Delos hasta la sorprendente influencia de los libertos imperiales; desde el infierno de las minas de Hispania hasta la sutil intimidad del esclavo pedagogo que educaba a los hijos del senador; desde las desesperadas revueltas como la de Espartaco hasta el complejo proceso legal de la manumisión. Comprender la esclavitud romana no es solo entender una parte de Roma; es entender a Roma en su totalidad, pues el instrumentum vocale no solo hablaba, sino que también sostenía, con su silencio forzado, el peso del Imperio más grande que Occidente jamás conoció.

Las Fuentes de la Servidumbre: Cómo se Caía Esclavo

La monumental escala de la esclavitud romana requería un suministro constante y masivo de seres humanos. Esta demanda voraz se satisfacía a través de múltiples canales que convertían a hombres, mujeres y niños libres en res (cosas). Aunque la guerra fue la fuente más espectacular y la que proveyó el "capital inicial" de esclavos durante la República, otros mecanismos aseguraron que el flujo nunca se detuviera, incluso en tiempos de relativa paz.

La Guerra (Prisioneros): La Gran Cosecha de Cuerpos

Durante el período de expansión agresiva de la República (siglos III a I a.C.), la guerra fue, con diferencia, la principal fuente de esclavos. El derecho de guerra antiguo (ius gentium) era brutalmente simple: los vencidos perdían todo derecho, incluida su libertad y su vida. El general victorioso tenía la potestad de ejecutar a los prisioneros o, lo que era mucho más rentable, venderlos. Esta venta, conocida como venditio sub corona ("venta bajo la corona"), se realizaba a menudo en el mismo campo de batalla. Los prisioneros eran coronados con una guirnalda, señalando su condición de botín de guerra, y vendidos en masa a los mangones (tratantes de esclavos) que seguían a las legiones como buitres.

Las cifras, aunque sujetas a la exageración de las fuentes, son testimonio de la magnitud del proceso. Tras la destrucción de Cartago en el 146 a.C., se dice que los 50.000 habitantes supervivientes fueron esclavizados. Paulo Emilio, tras su victoria en Piro en el 168 a.C., regresó a Roma con un botín tan inmenso que incluía 150.000 esclavos epirotas. Sin embargo, el ejemplo más paradigmático es el de Julio César en las Galias (58-50 a.C.). En sus Comentarios, César admite haber esclavizado a poblaciones enteras. Tras la batalla de Alesia, entregó a cada uno de sus soldados un galo como botín personal. Se estima que sus campañas arrojaron al mercado romano hasta un millón de personas, un cataclismo demográfico para la Galia y una inyección masiva de mano de obra barata para Italia.

Esta fuente principal tenía un inconveniente: dependía del éxito militar continuo. Cuando el Imperio, bajo Augusto y sus sucesores, alcanzó sus fronteras más o menos estables y las grandes guerras de conquista cesaron (la Pax Romana), esta vena principal comenzó a agotarse, obligando al sistema a depender más de otras fuentes.

El Nacimiento (Vernae): La Esclavitud Sostenible

A medida que el Imperio se estabilizaba, la fuente más importante y fiable de nuevos esclavos pasó a ser el nacimiento. La ley romana era implacable: partus sequitur ventrem, "el parto sigue al vientre". Esto significaba que el hijo de una madre esclava era automáticamente esclavo, independientemente de la condición del padre. El padre podía ser un compañero esclavo (contubernalis), un hombre libre o incluso el propio dominus. En todos los casos, el niño nacía como propiedad del amo de su madre.

Estos esclavos nacidos en la casa se conocían como vernae (singular, verna). Esta fuente tenía varias ventajas para el amo. Primero, proporcionaba un suministro "gratuito" y constante. Segundo, los vernae eran considerados más dóciles y fiables que los cautivos de guerra, que albergaban el recuerdo de la libertad y el resentimiento de la conquista. Crecían dentro del sistema, sin conocer otra realidad. A menudo existía un vínculo afectivo ambiguo; los vernae podían ser los compañeros de juegos de los hijos del amo, pero seguían siendo propiedad. Las inscripciones funerarias a veces muestran un cariño genuino por un verna, pero la realidad legal seguía siendo la misma. Incentivar la reproducción de los esclavos se convirtió en una estrategia económica, equiparable a la cría de ganado.

El Comercio y la Piratería: Los Mercados de la Desdicha

Donde la guerra no llegaba, lo hacía el comercio. Existía una vasta red comercial que movía esclavos desde los confines del Imperio y más allá. Los mangones (tratantes) eran universalmente despreciados en la sociedad romana, considerados viles y mentirosos, pero absolutamente necesarios.

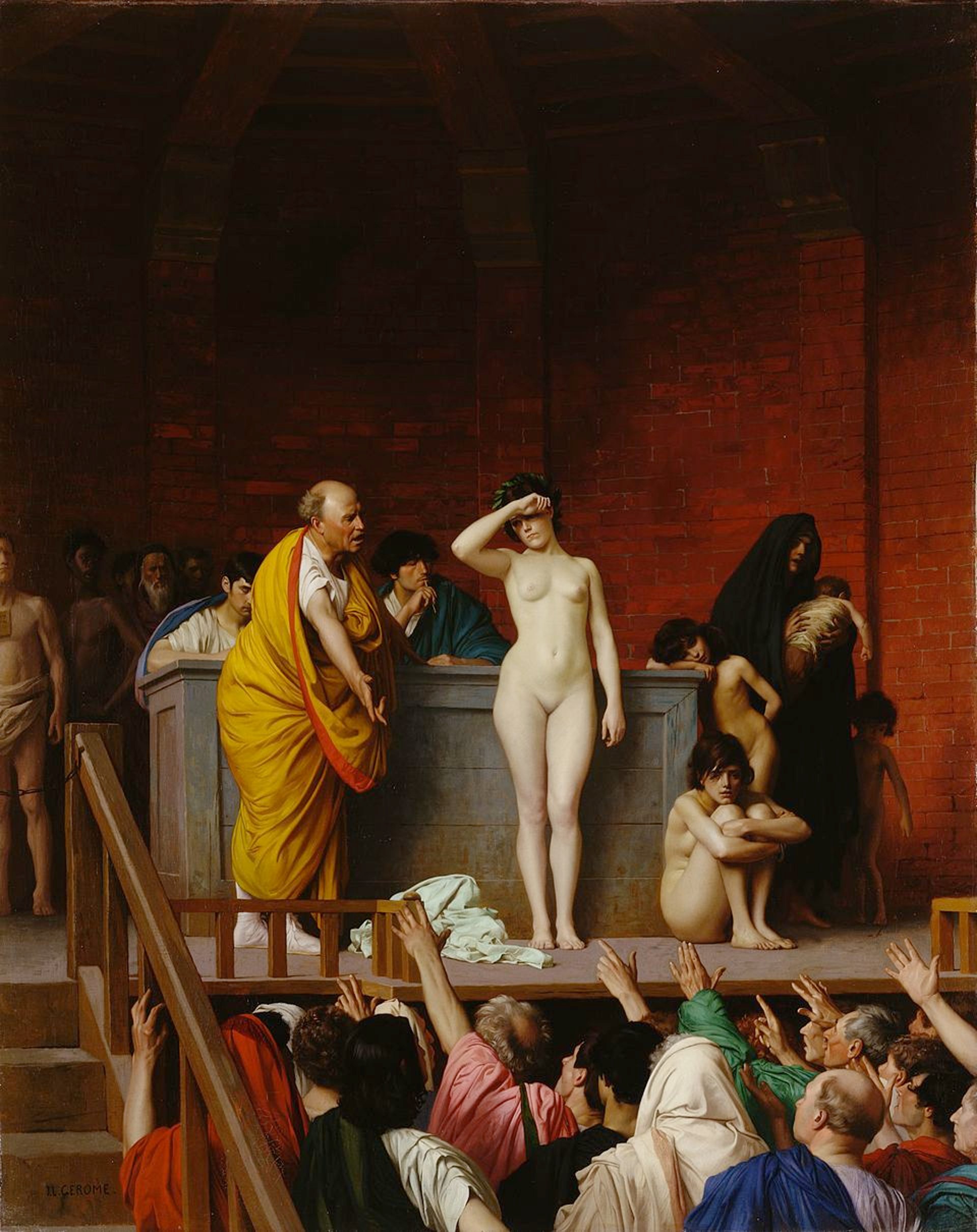

El epicentro de este comercio en la República tardía fue la isla de Delos, en el Egeo. Declarada puerto franco por Roma, se convirtió en el mayor mercado de esclavos del Mediterráneo. El geógrafo Estrabón afirma, quizás con hipérbole, que en Delos se podían vender y embarcar 10.000 esclavos en un solo día. Estos esclavos provenían de diversas fuentes. Los piratas cilicios, antes de ser aplastados por Pompeyo, fueron los principales proveedores, secuestrando viajeros, asaltando costas y vendiendo sus capturas humanas en Delos.

Más allá de la piratería, el comercio regular traía "bárbaros" de fuera de las fronteras: germanos, escitas (del Mar Negro), britanos, nubios... Estos eran capturados por tribus rivales y vendidos a los mercaderes romanos a cambio de vino, cerámica y bienes de lujo. En el mercado, los esclavos eran expuestos desnudos en plataformas giratorias, con un cartel (titulus) colgado al cuello que detallaba su origen, habilidades y defectos (por ejemplo, si era propenso a la fuga o sufría de epilepsia). Sus pies eran blanqueados con tiza para indicar que provenado de la importación.

Otras Fuentes: Deuda, Abandono y Castigo

Aunque la guerra y el nacimiento fueron las fuentes principales, existían otras vías para caer en la servidumbre:

Deuda (Nexum): En la República temprana, un ciudadano romano podía caer en esclavitud por deudas a través de un contrato arcaico llamado nexum. La Lex Poetelia Papiria (c. 326 a.C.) abolió esta práctica para los ciudadanos romanos, un hito en la lucha entre patricios y plebeyos, pero la venta de uno mismo o de los propios hijos por deudas persistió, especialmente en las provincias.

Abandono de Infantes: La expositio, el abandono de niños no deseados, era una práctica común y legal. Estos niños, dejados en basureros o a las puertas de los templos (como la Columna Lactaria en Roma), solían ser recogidos por mangones o particulares que los criaban como esclavos. Legalmente, su estatus era ambiguo, pero en la práctica, su destino era la servidumbre.

Castigo Judicial (Servitus Poenae): Un ciudadano romano podía perder su libertad y ser reducido a la esclavitud como castigo por crímenes graves. La condena damnati in metalla (condenados a las minas) o in ludum (a las escuelas de gladiadores) implicaba la capitis deminutio maxima (la pérdida total de la ciudadanía y la libertad), convirtiendo al reo en un "esclavo del castigo".

En conjunto, estos canales aseguraron que la maquinaria del Imperio, desde los vastos latifundios sicilianos hasta las cocinas de las domus en Pompeya, estuviera perpetuamente lubricada por el sudor y la desesperación de millones de individuos despojados de su libertad.

El Estatus Legal: Ser Una Cosa ante la Ley

Para comprender la brutalidad y la funcionalidad de la esclavitud romana, es esencial adentrarse en la mente legal romana. El derecho romano, aunque sofisticado y base de gran parte del derecho occidental moderno, se construyó sobre una distinción fundamental e infranqueable entre dos categorías de seres humanos: los liberi (libres) y los servi (esclavos). El esclavo no era, legalmente hablando, una persona (persona), sino un objeto de propiedad. Esta distinción definía cada aspecto de su existencia.

El Poder Absoluto del Dominus

El principio rector del estatus del esclavo era el poder absoluto del dominus sobre su instrumentum vocale. Este poder, en la República temprana, era conocido como vitae necisque potestas: el derecho de vida y muerte. El amo podía, teóricamente, matar a su esclavo sin enfrentar consecuencias legales. El esclavo carecía de derechos civiles y políticos, no podía acudir a los tribunales contra su amo (salvo en casos excepcionales de abuso extremo que comenzaron a aparecer en el Imperio), y su testimonio en un juicio contra un hombre libre solo era admisible si se obtenía bajo tortura (se asumía que, sin tortura, mentiría para proteger a su amo o a sí mismo).

La ley, por lo tanto, trataba al esclavo como una propiedad. Un esclavo no podía ser propietario de nada; lo que producía, lo que ganaba, y lo que llevaba puesto, pertenecía a su amo. Cualquier daño físico infligido a un esclavo era, legalmente, un daño a la propiedad del amo, y la compensación iba dirigida al amo, no al esclavo. Los juristas romanos utilizaban términos como mancipatio o traditio (métodos de transferencia de propiedad) para describir la venta de un esclavo.

La Incapacidad de la Persona Jurídica

La falta de personalidad jurídica se manifestaba en áreas cruciales de la vida social:

Matrimonio (Contubernium): Un esclavo no podía casarse legalmente. Sus uniones eran un contubernium, una cohabitación tolerada que podía ser disuelta en cualquier momento por el amo, a menudo separando a la pareja o a los padres de los hijos.

Contratos: Los esclavos no podían celebrar contratos en su propio nombre que obligaran legalmente a su amo o a sí mismos. Sin embargo, en la práctica, se les permitía actuar como agentes comerciales de su amo, y las obligaciones y deudas contraídas por el esclavo en estas funciones pasaban a ser responsabilidad del dominus.

El Peculium: La Herramienta de Control y Espera

Si bien el esclavo no podía poseer legalmente bienes, la vida económica del Imperio exigía flexibilidad. Los romanos desarrollaron la figura del peculium, un concepto legal y económico brillante en su pragmatismo y perversidad.

El peculium era un fondo o patrimonio que el amo permitía que el esclavo administrara, pero que seguía siendo, legalmente, propiedad del amo. Podía consistir en dinero, herramientas, mercancías, o incluso otros esclavos (servi vicarii). La existencia del peculium cumplía varias funciones vitales para el sistema:

Incentivo: Al permitir que el esclavo gestionara sus propios pequeños negocios (una taberna, un taller, servicios de transporte), el amo no solo delegaba una tarea, sino que incentivaba al esclavo a trabajar diligentemente para incrementar ese fondo personal.

Riesgo Delegado: Si el esclavo contraía deudas operando su peculium, el riesgo recaía principalmente sobre el propio fondo del esclavo, protegiendo al dominus.

Vía a la Libertad: El peculium se convirtió en el camino más común hacia la manumisión. El esclavo astuto o trabajador podía ahorrar lo suficiente para "comprar" su propia libertad a su amo. Aunque la ley lo consideraba un pago del amo a sí mismo, en la práctica era el precio de rescate del esclavo.

Evolución Jurídica y la Humanización Tímida

A lo largo del Imperio, la dureza del derecho arcaico se fue mitigando, impulsada por la influencia de la filosofía estoica (que afirmaba la igualdad espiritual de todos los hombres) y por el pragmatismo imperial (el temor a las revueltas y la necesidad de mantener la estabilidad).

Límites al Abuso (Siglo I d.C.): Leyes bajo emperadores como Claudio y Nerón comenzaron a limitar el poder absoluto del amo. El emperador Claudio decretó que si un amo abandonaba a un esclavo enfermo para que muriera, y el esclavo sobrevivía y se recuperaba, automáticamente se convertía en un hombre libre.

Protección contra la Crueldad (Siglo II d.C.): Adriano y Antonino Pío reforzaron estas protecciones. Se prohibió a los amos matar a sus esclavos sin causa legítima (el amo debía justificar la pena ante un magistrado). La Lex Petronia (61 d.C.) prohibió forzar a los esclavos a luchar contra fieras (ad bestias) sin una orden judicial. El maltrato extremo y sistemático podía, teóricamente, llevar a que el magistrado obligara al amo a vender el esclavo a un propietario menos cruel.

La Visión de los Juristas: Juristas influyentes como Gayo (Instituta, siglo II d.C.) reconocieron que, si bien la esclavitud era una institución del ius gentium (derecho de gentes) universal, era contraria al ius naturale (derecho natural) que afirmaba que todos los hombres nacían libres. Esta tensión filosófica nunca abolió la institución, pero sí sirvió de base para las regulaciones de los emperadores.

En resumen, el esclavo romano vivió en una permanente ambigüedad legal: era una cosa bajo el ius civile (derecho civil romano), pero era reconocido como un ser humano, capaz de afecto, negocio y ambición, por la costumbre y las crecientes regulaciones imperiales. Este estatus dual es clave para entender la dinámica social de la vida romana.

Las Mil Caras del Trabajo: Vidas de Esclavos

La vida del esclavo romano no era uniforme. La institución era un vasto crisol de experiencias que dependían crucialmente de dos factores: el lugar de trabajo (urbano vs. rural) y el tipo de tarea (cualificada vs. no cualificada). La diferencia entre un esclavo culto, pedagogo de una familia senatorial, y un esclavo condenado a trabajar en las minas, era tan vasta que prácticamente vivían en mundos separados, unidos solo por su común falta de libertad.

Esclavitud Rural: El Infierno de los Latifundia

La inmensa mayoría de los esclavos, especialmente durante la República y el Alto Imperio, estaban destinados al trabajo agrícola en los grandes latifundia (extensas propiedades rurales) de Italia y las provincias. Esta fue, sin lugar a dudas, la forma más brutal y deshumanizadora de servidumbre.

El Trabajo en el Campo: Eran la base de la producción de cereales, aceite y vino. El trabajo era extenuante, desde el amanecer hasta el anochecer, bajo la supervisión de un vilicus (capataz), que a menudo era él mismo un esclavo. El objetivo era maximizar el rendimiento con el mínimo coste, lo que implicaba una brutalidad constante.

Las Ergastula: El colmo de la opresión rural eran las ergastula, barracones fortificados y a menudo subterráneos que servían de prisión nocturna para los esclavos. Los hombres (generalmente varones fuertes, cautivos de guerra) podían estar encadenados para trabajar y para dormir, un testimonio físico del temor de los amos a la rebelión.

La Visión de Catón el Viejo: El senador y escritor Catón, en su tratado De Agri Cultura (siglo II a.C.), ofreció la visión más cínica y pragmática del trato al esclavo rural. Para él, eran herramientas desechables: cuando un esclavo envejecía o enfermaba, Catón aconsejaba deshacerse de él, junto con el ganado viejo y las herramientas rotas, pues eran una carga innecesaria. Esta mentalidad cosificadora era el pan de cada día en el campo.

Esclavitud Urbana: La Familia Urbana y la Proximidad Peligrosa

En contraste con el campo, los esclavos de las ciudades (familia urbana) vivían vidas considerablemente más variadas y, a menudo, menos duras. Estaban integrados en la domus (casa) del amo, desde la limpieza y la cocina hasta la alta administración.

Jerarquías Complejas: La casa de un romano rico era un universo jerárquico. Existían los atrienses (porteros), los cubicularii (sirvientes personales del dormitorio), los pedisequi (lacayos), los cosmetae (encargados de la cosmética), los lectores (lectores en voz alta) y los paedagogi (pedagogos).

La Esclavitud Cualificada: Los esclavos griegos, por haber nacido en una cultura avanzada, eran muy cotizados como médicos (medici), gramáticos, poetas o pedagogos. Un esclavo culto, aunque no era libre, ejercía una influencia social considerable sobre sus jóvenes pupilos, y su vida era infinitamente más cómoda y con mayores posibilidades de manumisión.

Esclavos de Negocios (Actores): El esclavo urbano a menudo servía como el gerente o agente de negocios de su amo. Podía operar la tienda del amo, supervisar sus inversiones o llevar su contabilidad (a rationibus). Estos esclavos a menudo gestionaban peculia importantes y podían acumular una riqueza personal sustancial, aunque legalmente no les perteneciera.

Esclavitud Pública (Servi Publici)

Una minoría de esclavos eran propiedad del Estado romano (o de una ciudad) y se conocían como servi publici. Su condición era generalmente superior a la de los esclavos privados. Eran empleados en trabajos esenciales para la infraestructura: mantenimiento de acueductos, limpieza de baños públicos, bomberos (vigiles), o como secretarios y archiveros en oficinas administrativas. Estaban menos sujetos a la tiranía personal de un solo amo y a menudo gozaban de mayor autonomía y seguridad laboral. Su manumisión también era una posibilidad real, pasando a ser liberti publici.

Los Condenados: Minas y Arenas

Los dos destinos más temidos eran la mina y el anfiteatro.

Las Minas (Damnati in Metalla): La condena a las minas, especialmente a las de metales preciosos (plata en Hispania, plomo en Britania), era una sentencia de muerte lenta y brutal. Los mineros trabajaban en condiciones inhumanas, a menudo sin ver la luz del sol durante meses, bajo la amenaza constante de derrumbes y la violencia de los capataces. El Imperio consideraba estas vidas completamente prescindibles en su búsqueda de metales para acuñar moneda.

Los Gladiadores (Gladiatores): Los gladiadores, aunque no todos eran esclavos (algunos eran voluntarios endeudados), representaban una clase especial de servidumbre. Eran entrenados en escuelas especializadas (ludi) y poseían un valor económico altísimo para sus dueños (lanistae). Sus vidas estaban dedicadas a la violencia espectacular, eran simultáneamente héroes populares (celebrados por la multitud) y objetos sexuales, completamente deshumanizados y sujetos a la muerte violenta por el espectáculo. Irónicamente, su corta vida podía estar llena de lujos y buena comida para mantener su valor.

En resumen, la esclavitud en Roma era un vasto abanico. En su extremo más afortunado, un esclavo literatus (educado) podía vivir una vida de relativa comodidad e incluso influencia; en su extremo más desdichado, el servus rural o minero vivía una existencia corta, brutal y sin esperanza de alivio, una vida que confirmaba la definición de Varrón: la de una simple "herramienta parlante".

Resistencia, Rebelión y Control

El sistema de esclavitud, por su propia naturaleza, generaba una tensión social constante: la minoría libre controlaba por la fuerza a una mayoría subyugada, resentida y a menudo numerosa. Mantener el orden requería una combinación de terror estatal, leyes draconianas y sutiles mecanismos de control psicológico. A pesar de esto, la resistencia existió en múltiples formas, desde el desafío cotidiano hasta las explosiones militares.

Formas de Resistencia Pasiva

La resistencia más común no fue la rebelión abierta, sino un desafío cotidiano y solapado que buscaba sabotear la productividad o recuperar parcelas mínimas de dignidad.

Sabotaje y Bajo Rendimiento: El esclavo rural, al que se le exigía un trabajo brutal, respondía a menudo con la "táctica del trabajador lento". El simulado error, la rotura accidental de herramientas, el descuido de los cultivos o del ganado eran formas de resistencia que disminuían el beneficio del amo sin provocar un castigo inmediato por insubordinación abierta.

Fuga (Fugitivi): La huida era la forma más directa de buscar la libertad. Los esclavos fugitivos (fugitivi) eran un problema crónico para las autoridades. Se publicaban anuncios con descripciones detalladas (a menudo mencionando cicatrices o defectos físicos, lo que proporciona información valiosa a los historiadores) y se contrataban cazadores de esclavos. Los esclavos capturados eran castigados severamente, a menudo marcados a fuego en la frente con una letra F (de fugitivus), o condenados a morir en las minas.

Violencia Doméstica Sutil: En la esfera urbana, el envenenamiento del amo, el robo de pequeños bienes, o el daño intencional a la domus eran actos desesperados.

Las Grandes Rebeliones Serviles

La forma más espectacular y aterradora de resistencia fueron las grandes insurrecciones armadas. Estas revueltas demostraron que, cuando la opresión era insostenible o la oportunidad propicia, el instrumentum vocale podía convertirse en un ejército organizado. Las tres más importantes se concentraron en el período republicano tardío, en gran medida como resultado de la inyección masiva de esclavos de guerra en los latifundia de Italia y Sicilia.

Primera Guerra Servil (135–132 a.C.): Ocurrió en Sicilia. Fue liderada por Eunús, un esclavo sirio que se proclamó rey Antíoco, y Cleón. Demostró la capacidad organizativa de los esclavos al levantar un ejército y controlar grandes áreas de la isla durante años.

Segunda Guerra Servil (104–100 a.C.): También en Sicilia, liderada por Salvio y Atenión, reflejando el problema persistente de la explotación agraria.

Tercera Guerra Servil: El Caso de Estudio de Espartaco (73–71 a.C.): Esta fue, con diferencia, la más famosa y la que dejó una huella indeleble en la psique romana.

Caso de Estudio: Espartaco

Espartaco era un tracio, probablemente un desertor de la guardia auxiliar romana, que había sido vendido como gladiador en la escuela de Capua. En el 73 a.C., él y unos 70 compañeros irrumpieron en la escuela, se armaron con utensilios de cocina y escaparon.

Composición de la Revuelta: Lo que comenzó como una fuga de gladiadores, rápidamente se hinchó con decenas de miles de esclavos rurales, especialmente galos, tracios y germanos, que huían de las ergastula. El ejército de Espartaco llegó a superar los 70.000 o 120.000 hombres, mujeres y niños, creando un mini-Estado móvil dentro de Italia.

Objetivos: El debate historiográfico sobre los objetivos de Espartaco es intenso. ¿Buscaba la abolición universal de la esclavitud, o simplemente la supervivencia y el escape de sus seguidores a sus patrias? La mayoría de los historiadores concuerdan en que el objetivo principal era cruzar los Alpes y dispersarse, ya que la idea de derrocar a Roma era una quimera.

La Respuesta Romana: La revuelta desnudó la incompetencia militar de los cónsules romanos. Finalmente, fue Marco Licinio Craso (el hombre más rico de Roma) quien recibió el mando de ocho legiones, demostrando una brutal eficacia. El ejército de Espartaco fue finalmente acorralado y aplastado en Lucania.

La Crueldad como Advertencia: La respuesta de Craso fue un ejercicio de terror de Estado destinado a eliminar cualquier futura idea de rebelión. Seis mil de los esclavos capturados fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, la carretera principal que conectaba Capua con Roma. Sus cuerpos permanecieron allí durante meses como un macabro recordatorio visual del precio de desafiar el poder romano, un mecanismo de control tan potente como cualquier ley.

Mecanismos de Control y Prevención

El terror no era el único mecanismo de control. Roma empleó un sistema sofisticado para prevenir el levantamiento:

La Desconfianza Interna: Los amos promovían divisiones entre sus esclavos. Los vernae eran enfrentados a los recién llegados; los griegos cultos a los bárbaros rurales. Esta estratificación social interna dificultaba la unidad.

El Peculium y la Manumisión: El mecanismo más brillante fue el de la esperanza. Al permitir que el esclavo tuviera un peculium y una perspectiva real de comprar su libertad (manumissio), el sistema transformó la desesperación del esclavo en ambición. El esclavo más ambicioso se convertía en el esclavo menos probable de rebelarse, pues tenía demasiado que perder (sus ahorros, su oportunidad).

El Senatus Consultum Silanianum (10 d.C.): Esta ley fue un pilar del control por el terror. Establecía que si un amo era asesinado por un esclavo o bajo circunstancias sospechosas, todos los esclavos que vivían bajo el mismo techo, o a distancia de oír el clamor, debían ser torturados y ejecutados. Aunque fue ampliamente criticada en su momento (Tácito narra un caso en el que la población de Roma intentó, en vano, impedir la ejecución de 400 esclavos), esta ley sirvió para garantizar la lealtad de los esclavos urbanos por el temor a las represalias contra sus propios compañeros o familias.

La coexistencia del terror absoluto (crucifixión, la ley Silaniana) y la esperanza real (el peculium y la manumisión) mantuvo el sistema en equilibrio, sofocando la mayoría de las revueltas y manteniendo la maquinaria económica del Imperio en marcha.

La Salida: Manumisión y el Mundo de los Libertos

Para el esclavo romano, el objetivo final no era la rebelión, que casi siempre terminaba en la muerte, sino la manumisión (manumissio): el acto legal por el cual un amo liberaba a su esclavo, convirtiéndolo en un hombre libre y, crucialmente, en un ciudadano romano (aunque con ciertas restricciones). La posibilidad de la manumisión no solo era una válvula de escape para el sistema, sino su mecanismo de control más inteligente, al transformar el resentimiento en aspiración.

Formas Legales de Manumisión

La ley romana, obsesionada con la formalidad, establecía varios métodos legales para conceder la libertad, todos ellos públicos y ante testigos o magistrados, que aseguraban la plena ciudadanía del nuevo liberto:

Manumissio Vindicta: El método más antiguo y formal. Se realizaba ante un pretor o un magistrado. Un tercero (adsertor libertatis) tocaba al esclavo con una vara (vindicta), declarando que era libre. El amo, que no se oponía, confirmaba su consentimiento, y el magistrado pronunciaba la sentencia de libertad.

Manumissio Censu: Consistía en la inscripción del esclavo en el censo de ciudadanos, que se realizaba cada cinco años. Si el amo permitía que el esclavo fuera incluido, automáticamente adquiría la libertad.

Manumissio Testamento: El amo podía legar la libertad a uno o varios esclavos en su testamento. Esta manumisión era muy frecuente, a menudo como un acto final de generosidad o como recompensa por años de servicio leal.

Motivaciones Detrás de la Libertad

Las motivaciones del dominus para liberar a sus esclavos eran variadas, abarcando desde el altruismo hasta la fría contabilidad económica:

Recompensa Económica (Compra de la Libertad): La motivación más común en la época imperial. El esclavo utilizaba su peculium (los ahorros que le permitía administrar el amo) para pagar un precio negociado por su propia libertad. Esto beneficiaba al amo dos veces: obtenía un pago por una "propiedad" que a menudo ya no le era útil (por edad o enfermedad), y convertía a un esclavo en un cliente legalmente obligado.

Servicios Leales o Afecto: Esclavos que servían en puestos altamente cualificados (médicos, administradores de finanzas) o esclavos criados en casa (vernae) podían ser liberados por afecto, por gratitud o para asegurar su lealtad hasta el final de la vida del amo.

Motivación Social: Era un signo de prestigio social ser un patronus de muchos libertos. La manumissio en el lecho de muerte era a veces una forma de asegurarse una buena reputación póstuma.

La Regulación de la Manumisión: Las Leyes de Augusto

El alto número de manumisiones en el período tardorrepublicano generó alarma en la élite romana, que temía una "contaminación" de la ciudadanía. El emperador Augusto promulgó dos leyes para regular el proceso y frenar la afluencia incontrolada de nuevos ciudadanos:

Lex Fufia Caninia (2 a.C.): Limitaba el número de esclavos que un amo podía manumitir por testamento, estableciendo un tope máximo que dependía del número total de esclavos poseídos.

Lex Aelia Sentia (4 d.C.): Hizo más complejo el proceso. Por ejemplo, estableció que los amos de menos de 20 años solo podían liberar a sus esclavos a través del proceso vindicta y con la aprobación de un consejo. Además, los esclavos liberados que hubieran sido previamente encadenados, torturados, o castigados con marcas por crímenes graves, se convertían en latinos junianos en lugar de ciudadanos romanos de pleno derecho, un estatus intermedio y limitado.

Estas leyes reflejaban la preocupación del Imperio por la calidad de su ciudadanía, pero nunca pudieron detener el flujo de manumisiones, que era demasiado importante para la dinámica económica y social.

El Mundo de los Libertos (Liberti)

Un liberto (libertus, o liberta en femenino) era una persona libre que había sido esclava. Aunque eran ciudadanos romanos y sus hijos nacían como ingenui (hombres libres de nacimiento, sin el estigma), el liberto llevaba el estigma de su pasado de servidumbre. Su vida se regía por una dualidad:

Ciudadanía Limitada: Legalmente, no podían acceder al Senado ni a algunas magistraturas importantes. Estaban obligados a llevar una parte del nombre de su antiguo amo (que se convertía en su patronus), como si el lazo de propiedad se hubiera transformado en un lazo de clientela.

Obsequium (Deber de Respeto): El liberto tenía un deber perpetuo (obsequium) hacia su patronus. Este deber podía implicar realizar ciertos días de trabajo gratuitos, heredar al patronus si este moría sin herederos, o simplemente mostrar respeto público. La relación patronus-libertus era una de las instituciones sociales más importantes de la vida romana.

El Poder de la Ambición Liberta

Pese al estigma social, los libertos fueron una de las fuerzas más dinámicas y ambiciosas de la sociedad romana. Al estar acostumbrados al trabajo duro y a la gestión de negocios (a través del peculium), muchos libertos alcanzaron una riqueza espectacular, eclipsando a menudo a la nobleza tradicional.

Arquetipo de Trimalción: La figura literaria de Trimalción, en el Satyricon de Petronio, es el arquetipo del liberto advenedizo: vulgar, ostentoso y obsesionado con mostrar su riqueza (banquetes interminables, casas gigantescas). Aunque caricaturesco, el personaje ilustra la realidad del éxito económico de muchos libertos.

Libertos Imperiales: Los libertos más poderosos fueron aquellos que trabajaron en la casa del Emperador (familia Caesaris). Eran los administradores de las vastas finanzas, la burocracia y la correspondencia del Imperio. En el Alto Imperio, figuras como Narciso o Palas (libertos de Claudio) ejercieron un poder político inmenso, controlando el acceso al emperador y las decisiones de Estado, lo que generaba un profundo resentimiento en la vieja aristocracia.

El mundo de los libertos es la prueba de que el sistema de esclavitud romano no era una jaula hermética, sino un sistema con una puerta de salida, inteligentemente diseñado para canalizar la ambición y la energía de los subyugados en beneficio final de la estructura social y económica de Roma.

El Ocaso de la Esclavitud: Del Servus al Colonus

Aunque la esclavitud nunca desapareció por completo en el mundo romano, el Alto y, sobre todo, el Bajo Imperio (a partir del siglo III d.C.) fueron testigos de un cambio estructural profundo. El modelo de la "esclavitud-mercancía" de la República, masivo y basado en la adquisición por guerra, comenzó a declinar, siendo gradualmente reemplazado por un sistema de dependencia laboral diferente, que sentaría las bases del feudalismo: el colonato.

El Fin de la Riqueza Fácil y la "Crisis de Esclavos"

El factor principal que impulsó esta transformación fue el agotamiento de la fuente de suministro más abundante: la guerra de conquista.

La Pax Romana: A partir del reinado de Augusto, y con la estabilización de las fronteras, las grandes cosechas de cautivos (como las de César en la Galia) cesaron. Aunque se seguían capturando esclavos en guerras puntuales o en las fronteras, el flujo constante y barato se secó.

Aumento de Precios: Sin la constante afluencia de nuevos esclavos bárbaros, los precios de los esclavos aumentaron drásticamente. Esto hizo que fuera menos rentable comprar un esclavo que mantener uno ya existente o, crucialmente, encontrar formas alternativas de mano de obra.

Dependencia de los Vernae: El sistema se hizo cada vez más dependiente de los vernae (esclavos nacidos en la casa), lo que implicaba costes de mantenimiento y crianza que no existían con un esclavo adulto capturado y vendido a bajo precio.

La Evolución del Latifundium y el Surgimiento del Colonatus

La crisis económica y la escasez de mano de obra barata forzaron a los grandes terratenientes (latifundistas) a cambiar sus métodos de explotación agrícola.

Parcelación de la Tierra: Era menos eficiente mantener grandes cuadrillas de esclavos encadenados (ergastula). En su lugar, los terratenientes comenzaron a dividir sus vastas propiedades en parcelas más pequeñas.

Los Coloni: Estas parcelas se arrendaban a arrendatarios campesinos, conocidos como colonos (coloni). Inicialmente, el colono era un hombre libre que alquilaba la tierra a cambio de una renta (a menudo una parte de la cosecha).

La Fusión de Estatutos: Con el tiempo, la diferencia entre el esclavo rural y el colono libre se hizo borrosa. Los esclavos rurales fueron a menudo reubicados como coloni en las parcelas, mientras que los coloni libres, debido a las deudas, la necesidad de protección y la legislación imperial, quedaron progresivamente atados a la tierra.

Legislación y Fijación a la Tierra

En un intento por asegurar la recaudación de impuestos y garantizar la estabilidad de la producción agrícola en una época de crisis demográfica, el Estado romano comenzó a fijar a los campesinos a la tierra.

Constitución de Constantino (332 d.C.): El emperador Constantino promulgó legislación que esencialmente impedía a los colonos libres abandonar la tierra que cultivaban. Si lo hacían, podían ser devueltos a la fuerza. Esto era una restricción de la libertad tan grave que el estatus del colono libre se aproximó peligrosamente al del esclavo.

Servus Terrae: El colono no era propiedad de un amo en el sentido de una res mancipi (como un esclavo), pero estaba legalmente obligado a la tierra, lo que se denominó glebae adscripti (adscrito al terrón o tierra). Podía casarse, tener cierta propiedad y no podía ser vendido separadamente de la tierra, pero su libertad de movimiento y elección de trabajo estaba suprimida.

El Vínculo Feudal: Este sistema de colonato adscrito a la tierra es considerado por muchos historiadores como el precursor directo de la servidumbre feudal de la Edad Media. En el Bajo Imperio, la distinción crucial pasó de ser entre libre/esclavo, a entre terrateniente/trabajador dependiente.

El Impacto del Cristianismo

El papel del cristianismo en el declive de la esclavitud romana es objeto de un intenso debate historiográfico.

Igualdad Espiritual, No Social: La enseñanza cristiana, que afirmaba que ante Dios no había "ni esclavo ni libre" (Gálatas 3:28), reconoció la igualdad espiritual de todos los hombres. Los esclavos podían ser miembros de la Iglesia y alcanzar el sacerdocio. Muchos primeros cristianos, incluidos obispos, eran liberti.

Aceptación de la Estructura Social: Sin embargo, la Iglesia primitiva no predicó la abolición de la esclavitud como institución social. Padres de la Iglesia como San Agustín aconsejaron a los esclavos obedecer a sus amos como parte de la obediencia a la estructura terrenal. La Iglesia misma poseía esclavos.

Manumisión como Acto de Piedad: El cristianismo sí fomentó la manumisión como un acto de caridad y piedad, especialmente en el lecho de muerte. Sin embargo, este fue un factor cultural que mitigó la dureza de la institución, no la causa principal de su declive, que fue fundamentalmente económica y demográfica.

Al final, la esclavitud como la conocieron Cicerón y Craso (la vasta explotación industrial de cautivos de guerra) se debilitó por la paz, el coste y la ineficiencia. Fue reemplazada por el colonato, un nuevo sistema de servidumbre basado en la adscripción a la tierra, que definió la relación laboral durante los siguientes mil años en Europa.

Conclusión: El Legado Ambiguo de la Servidumbre Romana

La esclavitud en el Imperio Romano no fue simplemente un detalle histórico; fue la columna vertebral de su economía, la tensión oculta de su política y el oscuro espejo de su moralidad. Desde el instrumentum vocale de Varrón hasta el liberto a rationibus (encargado de las cuentas) del palacio imperial, la institución tocó y moldeó cada aspecto de la vida romana.

La centralidad de la servidumbre explica la naturaleza de los logros romanos:

El Tiempo para la Otium: La vasta cantidad de mano de obra esclava liberó a la clase senatorial y a la nobleza para dedicarse a la política, la milicia, la filosofía y la jurisprudencia (otium). El ocio de la élite era financiado por el trabajo forzado.

La Construcción de la Urbe: Las infraestructuras monumentales (acueductos, carreteras, baños) fueron posibles gracias a la explotación masiva de esclavos públicos y condenados.

La Distorsión de la Libertad: La propia definición romana de libertad (libertas) se basaba en la antítesis de la esclavitud. Ser libre significaba no ser propiedad de otro, lo que realzaba el valor de la ciudadanía romana, al ser un estatus legal tan precario y tan celosamente guardado.

El legado de la esclavitud romana es ambiguo. Por un lado, demostró la capacidad humana para la crueldad organizada a una escala industrial. Por otro, su sistema de manumisión e integración de los libertos permitió una movilidad social que no existía en otras sociedades antiguas, inyectando nuevas energías y talentos en la ciudadanía.

Sin el motor oculto de millones de vidas subyugadas en los latifundia, en las minas y en las domus, la civilización romana, con su compleja ley, su vasta literatura y sus eternos caminos, simplemente no habría existido. El estudio de la esclavitud no es un capítulo aparte; es la clave para descifrar el genio y la brutalidad de Roma.

📚 Libros Recomendados (en español)

Finley, Moses I. (1982). Esclavitud antigua y moderna ideología.

Un clásico historiográfico fundamental para entender la esclavitud como un sistema ideológico y no solo económico, y la diferencia radical de la forma grecorromana.

Bradley, Keith R. (1998). Esclavitud y sociedad en Roma.

Uno de los estudios más completos y equilibrados que se centra en la experiencia social y la vida cotidiana de los esclavos y las complejas relaciones con sus amos.

Canfora, Luciano. (2014). Guerra y esclavos en Grecia y Roma.

Un análisis que enfatiza el vínculo directo entre la expansión militar y la inundación de mano de obra esclava, destacando el origen de la institución en el derecho de guerra.

Rubiera Cancelas, Carla. (2019). Las esclavitud en la sociedad romana antigua.

Un enfoque más reciente que utiliza la epigrafía funeraria para encontrar testimonios directos (o indirectos) de cómo los esclavos y libertos quisieron ser recordados.

López Barja de Quiroga, Pedro. (2007). Esclavas y libertas. Estudios sobre la esclavitud femenina en la Roma antigua.

Un estudio esencial sobre la condición particular de la esclava y liberta, cuyo valor y experiencia diferían enormemente de los varones, especialmente en los ámbitos reproductivo y doméstico.

Phillips, William D. (1997). La esclavitud desde la época romana hasta los inicios del comercio transatlántico.

Proporciona una valiosa perspectiva a largo plazo, demostrando cómo el sistema romano de servidumbre persistió y se adaptó, sirviendo de puente hacia formas de esclavitud posteriores.